“Cerco di chiamare le cose

col loro nome

e ogni tanto incontro

nuove difficoltà.

Per esempio chiamare la violenza violenza

e non intervento di pacificazione

la violenza dei potenti e dei ricchi,

e neppure eccessi inevitabili

la violenza dei poveri e degli oppressi.

(…)

Vorrei inoltre affermare apertamente

che sono arrivato al punto di detestare

ogni sorta di violenza, di chiunque sia.”

La violenza, 2000

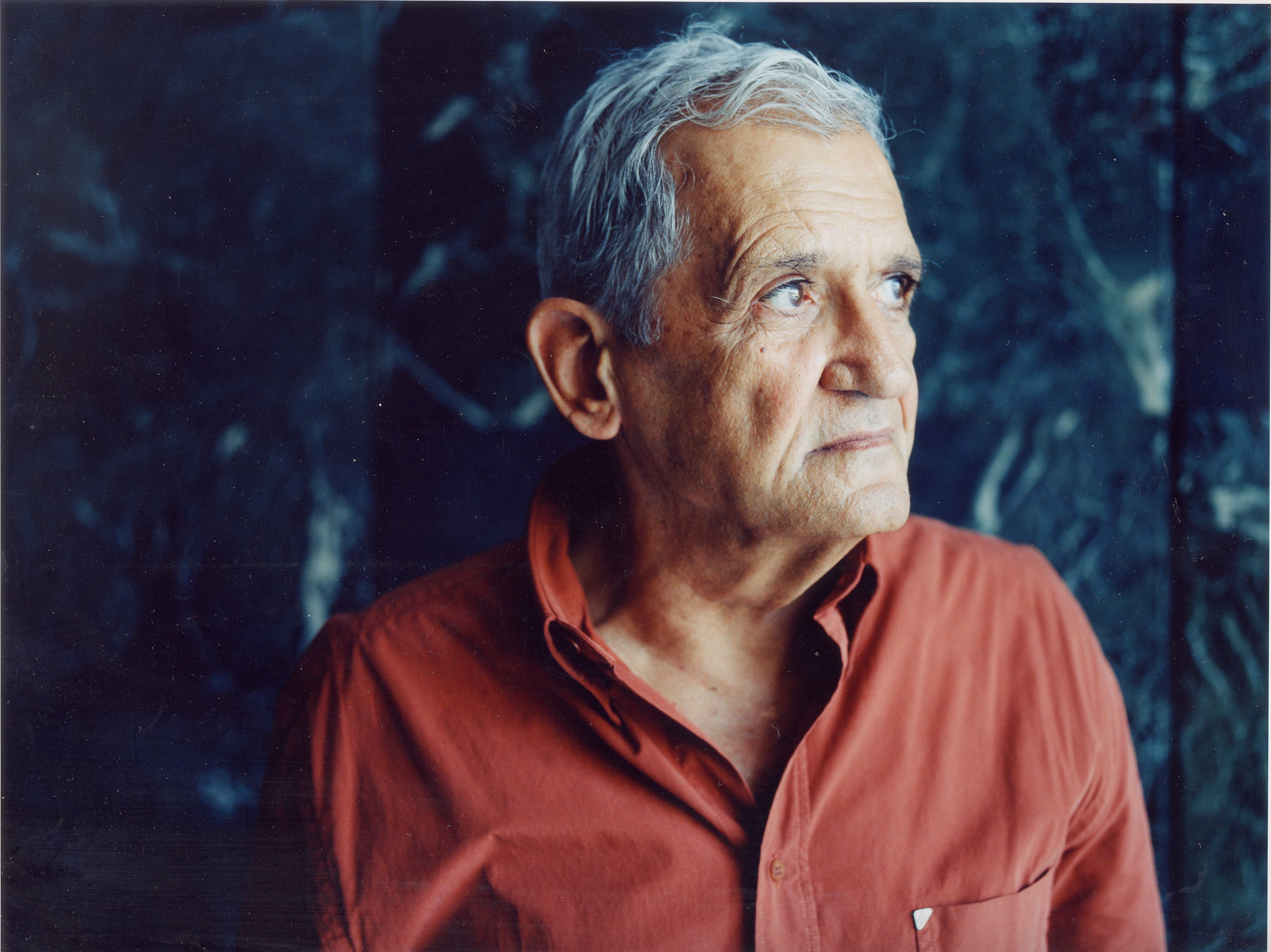

Classe 1928, figlio di artisti, Titos Patrikios fa parte di quella generazione che ha vissuto sulla propria pelle l’occupazione nazifascista, la guerra civile e la detenzione nei campi di Makronissos e Aghios Efstratos (dove incontrò il suo amico e mentore, Iannis Ritsos). Ha poi trascorso oltre 20 anni in esilio a Parigi e Roma, non tornando a stare permanentemente in Grecia fino agli anni ‘80.

Classe 1928, figlio di artisti, Titos Patrikios fa parte di quella generazione che ha vissuto sulla propria pelle l’occupazione nazifascista, la guerra civile e la detenzione nei campi di Makronissos e Aghios Efstratos (dove incontrò il suo amico e mentore, Iannis Ritsos). Ha poi trascorso oltre 20 anni in esilio a Parigi e Roma, non tornando a stare permanentemente in Grecia fino agli anni ‘80.

Avvocato, poeta e traduttore ha speso lunghi periodi della sua vita in Francia e Italia. Nel 2009 è stato premiato nell’ambito della 5a edizione del Festival di poesia civile di Vercelli per il suo libro La casa e altre poesie, edito da Interlinea.

Temi ricorrenti dell’opera poetica di Patrikios sono la memoria e l’impegno politico e civile. Accanto alla narrazione, che è già di per sé una scelta politica, volta a dar battaglia all’oblio, un atto di resistenza della vita contro la morte, il poeta si sofferma più volte sul sussUrlo dei compagni uccisi e nei confronti dei quali si sente in debito […la pallottola a cui scampai non andò a vuoto/ma colpì l’altro corpo che si trovò al mio posto./ Così, come un dono immeritato, mi fu data la vita, / e tutto il tempo che mi resta/è come se mi fosse stato regalato dai morti/per narrare la loro storia. Debito, 1957], nel tentativo di dare voce a chi non può o non può più testimoniare.

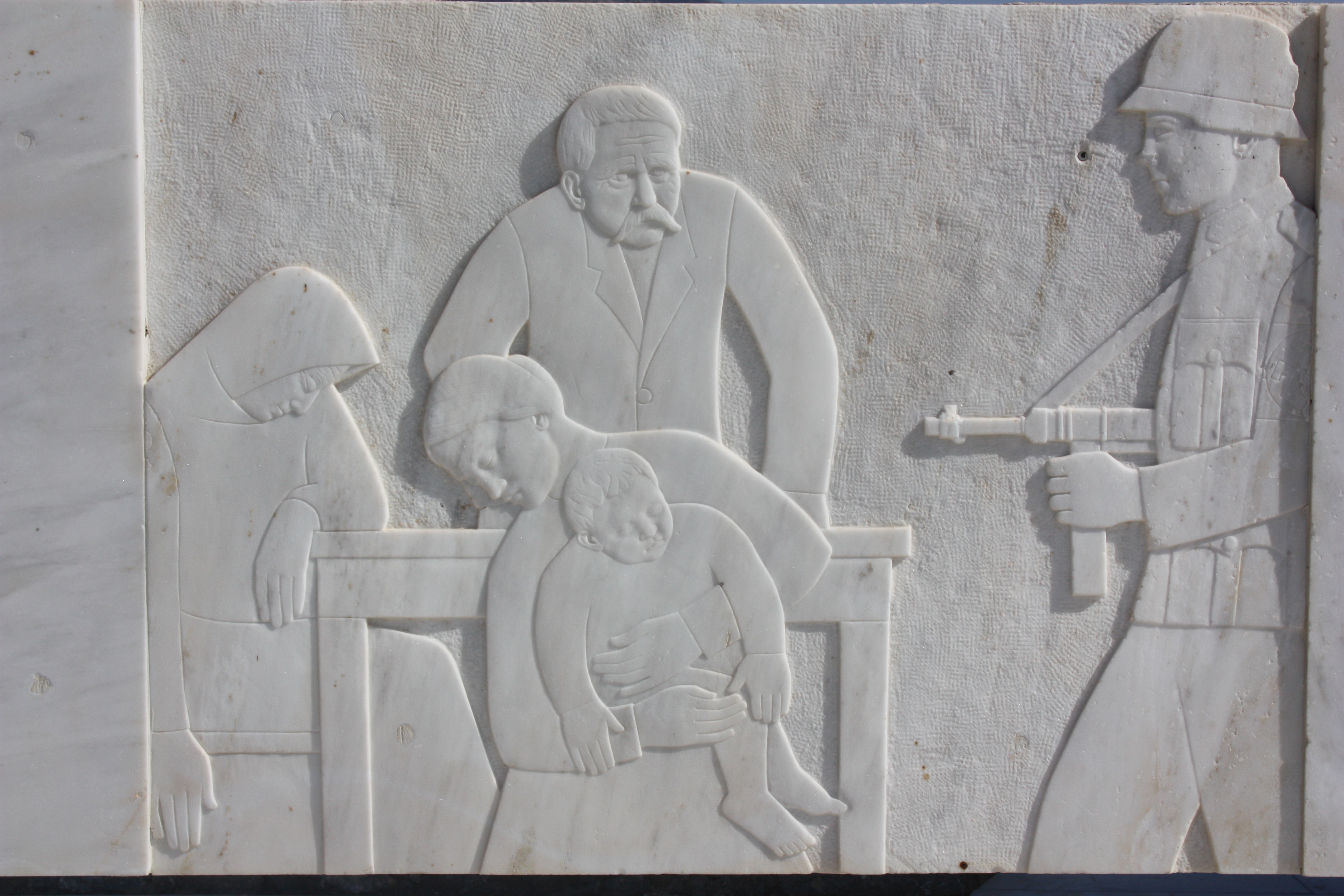

Etichettato come poeta “politico” e “sociale”, Patrikios è considerato il principale rappresentante della cosiddetta “poesia della sconfitta”. In effetti, soprattutto nella fase iniziale, la sua opera è segnata dai traumi collettivi e personali conseguenti all’occupazione nazifascista, alla guerra civile e alla successiva repressione politica: l’inevitabile delusione esistenziale convive con le istanze di cambiamento e con l’utopia di un mondo più giusto, dove la memoria è per il poeta l’unico antidoto all’orrore, un rifugio per l’uomo contemporaneo.

Come ha scritto Filippo Maria Pontani nella sua Introduzione a questo volume, per Patrikios la poesia è soprattutto «testimonianza, rimedio all’oblio, inesausta esortazione al ricordo dei compagni uccisi, della barbarie vissuta e mai del tutto debellata, del dolore che non solo lui […] ma tutta una generazione, un popolo, un mondo hanno patito, seppure a vari gradi di coinvolgimento, di consapevolezza, di indignazione».

Accanto al ricordo di spie e compagni, la critica alla modernità che vuole cancellare i fatti, la condanna di falsi poeti e raggiri, altri temi: la lingua, il viaggio, l’età, il mito, l’eros.

A cui si aggiungono ulteriori aspetti dell’esistenza: le donne, l’amore, i paesaggi dei luoghi che ha visitato o dove è vissuto (l’Italia, la Francia, la Grecia), il ricordo dei genitori, il legame con la terra.

Nonostante l’impegno politico, tuttavia Patrikios non crede che la poesia, anche quella militante, abbia potere sulla politica o la storia (“…nessun verso oggi può rovesciare regimi”, scrive nel 1957 in Versi, 2, per poi riprendere lo stesso concetto, anni dopo – 1982- in Versi, 3), ma la scrittura, e la scrittura poetica in particolare, è per lui una ricerca di autenticità, un ridare il giusto valore alle parole o come ne I simulacri e le cose (2000) “…Passando in rassegna le cose già accadute/la poesia cerca risposte/a domande non ancora fatte”.

Crocetti ci presenta in questa raccolta un poeta “concreto”, che racconta i “fatti” con una scrittura che nulla concede a futili divagazioni o artificiosi abbellimenti letterari, anzi: “La poesia si fa/senza suoni melodiosi/senza colori/solo con segni bianchi e neri (…) (La poesia si fa, 1992)

La resistenza dei fatti è una raccolta che copre, in un lungo excursus, testi dal 1948 (Ritorno alla poesia, 1948-1951) al 2007 (Il nuovo tracciato, 2000-2007) e attraverso la quale si può seguire il susseguirsi di temi, dai più antichi, legati alle esperienze politiche [così, ad esempio, in Anni di pietra su Makrionissos[1]: (…) Così imparai quanto pesa la sabbia/com’è dura la pietra che non si spacca/come si sradicano i lentischi e gli spinaporci./La sabbia m’è rimasta in bocca per sempre/la pietra per sempre sul cuore/gli spini confitti per sempre nelle unghie] fino alle nuove tirannie e i nuovi labirinti della modernità […Ma simulazioni di labirinti,/costruzioni oscure,/continuarono ad essere fatte con nuovi materiali,/con nuovi mostri, vittime, /eroi, sovrani./Si fanno soprattutto labirinti di parole,/ogni anno vi entrano nuove infornate,/ragazzi e ragazzi, con timore e noncuranza/per botole e tranelli, vicoli ciechi,/con l’ambizione di riformare e di rappresentare/l’antico dramma riadattato ai nuovi eventi…, Storia del labirinto], poesie in cui, dopo aver preso le distanze dalla tradizione e dal mito, l’autore, trovata la propria voce, può tornare a connettersi con l’antichità.

La resistenza dei fatti è una raccolta pervasa dalla consapevolezza del cambiamento, dello scorrere del tempo, avendo come unica arma la parola per sottrarre persone e fatti al destino dell’oblio, in uno stile sobrio e asciutto che non indulge mai a forme di autocommiserazione.

Unica pecca di questa elegante raccolta: la mancanza del testo originale greco a fronte.

La resistenza dei fatti

La resistenza dei fatti

a cura di Nicola Crocetti

pp. 192, € 18,00

ottobre 2007

ISBN 88-8306-105-5

Notizie sull’autore:

Poesie di Patrikios sono state pubblicate in tutti i Paesi europei e in Messico, Cile, Brasile e Egitto. Due sue raccolte sono state tradotte in Francia, una in Germania e un’antologia dei suoi versi è uscita negli Stati Uniti. La resistenza dei fatti è la prima e la piú ampia antologia uscita in Italia. Dei numerosi riconoscimenti ottenuti da Patrikios si ricorda il Grande Premio di Letteratura dello Stato Greco (1994). Nel 2004 il presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica per il suo contributo allo sviluppo dei rapporti culturali tra l’Italia e la Grecia.

Alessandra Carnovale

[1] Piccola isola delle Cicladi, che durante la guerra civile greca e la dittatura dei colonnelli, è stata utilizzata come luogo di esilio di oppositori politici, soprattutto i comunisti.

Lascia un commento