Gatti selvatici si incontrano con iene,

i satiri si chiameranno l’un l’altro

ci farà sosta anche Lilith

e vi troverà tranquilla dimora.

Isaia 34,14

Lilith, personaggio di origine mesopotamica, è presente in varie leggende dell’area mediorientale e in numerosi testi ebraci, fra cui il Talmud, il Sefer-ha-Zoar (o Libro dello Splendore) e i Midrash.

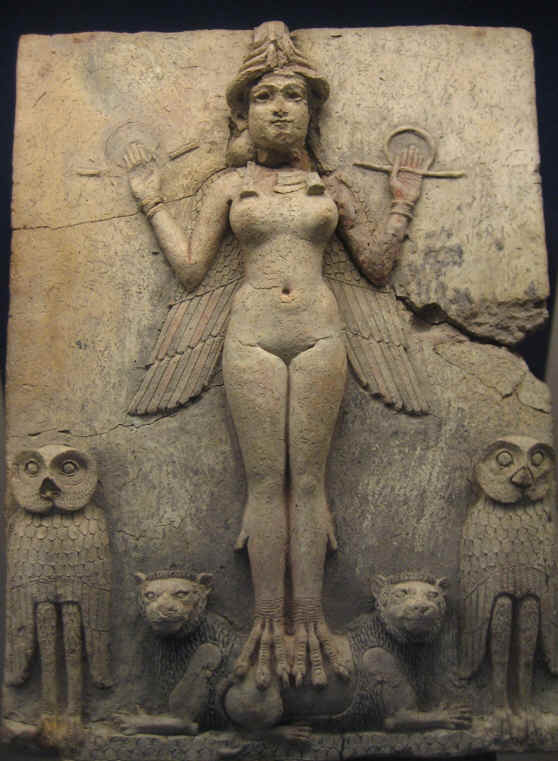

Nella religione mesopotamica è il demone femminile associato alla tempesta e ritenuto portatore di disgrazia, malattia e morte. La sua figura appare inizialmente in un insieme di demoni e spiriti, sempre legati al vento e alla tempesta (si veda la sumerica Lilitu) circa nel 3000 a.C.

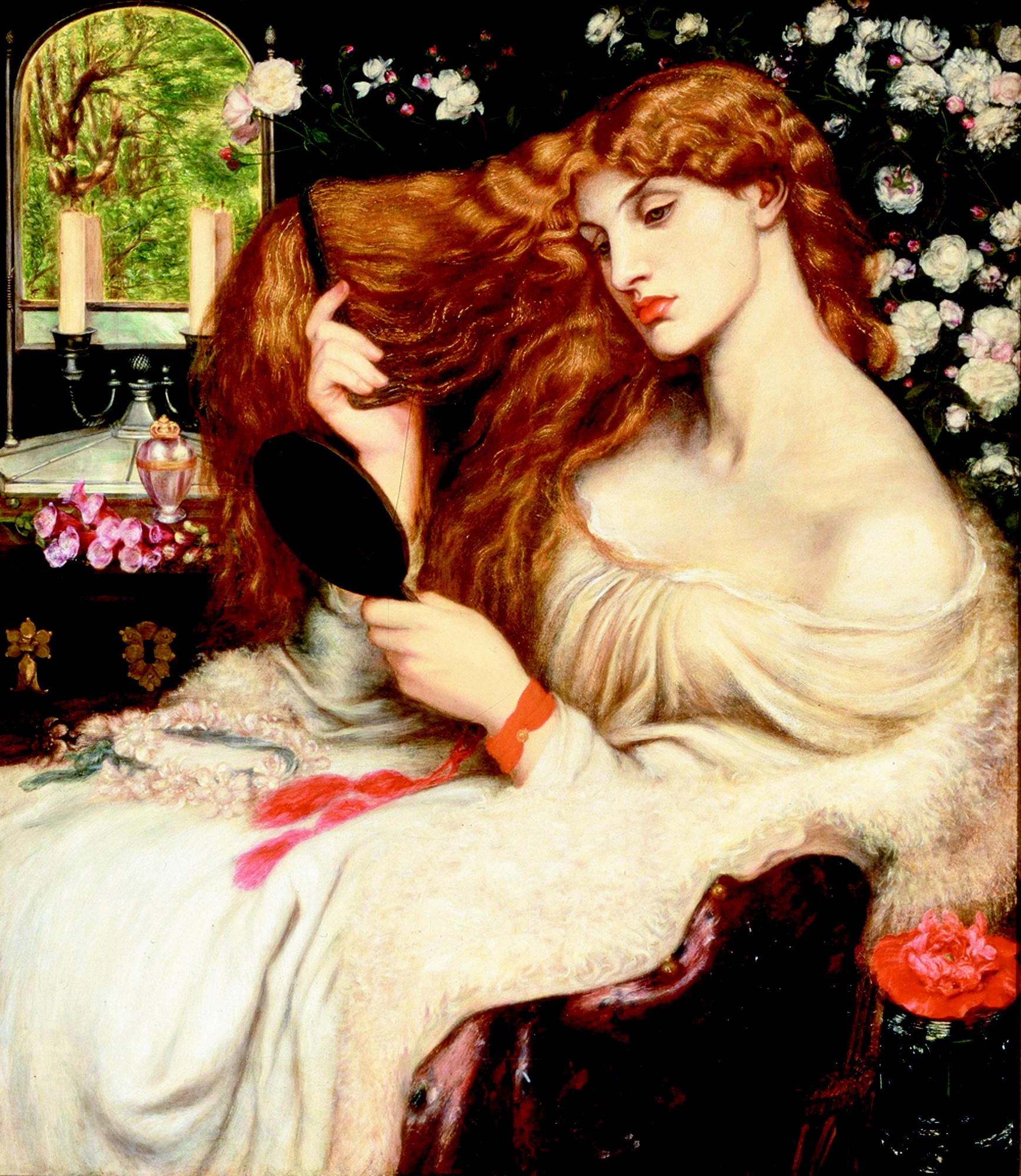

Nell’insieme di credenze dell’Ebraismo Lilith è raffigurata come un demone notturno, ovvero come una civetta che lancia il suo urlo nella versione della cosiddetta Bibbia di Re Giacomo e nell’immaginario popolare ebraico è temuta in quanto capace di portare danno ai bambini di sesso maschile e dotata degli aspetti negativi della femminilità: adulterio, stregoneria e lussuria. Il Medioevo la proietta direttamente nella figura della seduttrice ovvero della strega.

Nella tradizione cabalistica (Zohar), Lilith è stata la prima donna, creata dalla Terra e non dalla costola di Adamo, di cui fu sposa. Uguale, si rifiutò di sottomettersi al marito, che abbandonò nel paradiso terrestre e se ne andò. Dio allora creò Eva dalla costola di Adamo, perché non seguisse le orme della sua predecessora. Per questo Lilith divenne, nell’immaginario ebraico, un demone, emblema di adulterio e lussuria, per poi subire nel cristianesimo una totale damnatio memoriae.

del 1800 a.C.

Ed è a questa immagine femminile di donna libera, antecedente al peccato originale, che si rifà la poetessa, giornalista e scrittrice libanese Joumana Haddad in questo testo.

Il ritorno di Lilith è, di fatto, un inno alla libertà della donna, una donna autonoma, sensuale, non sottomessa, ribelle e padrona della propria vita (è lei a scegliere di andarsene dall’Eden perché vuole decidere da sé come vivere; non ne viene scacciata), sessualità compresa.

Per dirlo con le parole dell’autrice “(…) Essere Lilith significa fare una scelta, la scelta di assumersi la responsabilità della propria individualità nei confronti dell’industria delle greggi, industria che si chiama ormai “mondo moderno”. Fare la scelta di seguire la propria strada, anche se questa strada non convince gli altri o li disturba (…) la scelta di esprimere le nostre differenze, e di esserne fieri, (…) di abbandonare i paradisi artificiali per andare a vivere in inferni veri (…) rifiutare i limiti che ci sono imposti da altri (…) e osare trasgredire le censure e i tabù di ogni tipo (…) Lilith non direbbe mai “questo mondo è anche mio, datemelo”. Direbbe invece “questo mondo è anche mio, me lo prendo”1.

L’opera è suddivisa in tre parti, ciascuna delle quali è preceduta da una poesia, un “canto”, per voce di una “figlia” di Lilith: Salomè, Nefertiti, Balqis2.

Nella prima parte, è Lilith in persona a parlare di sé e la forma espressiva è quella della poesia, scelta stilistica non casuale, dal momento che è la stessa autrice ad ammettere che si scrive poesia per sentirsi liberi1, quasi un gesto di presa di coscienza e di autenticità.

Lilith, la donna-destino, la donna-amante, la dea delle due notti.

Lilith la donna, dea, demone che racchiude in sé una molteplicità di opposti che non giungono a compensazione, non si annullano a vicenda, né si conciliano per giungere ad equilibrio pacificatorio, ma coesistono e si alternano, generando uno stato di continua tensione, un desiderio.

E Lilith è LA DONNA, completa, non imitazione maschile, non in conflitto con gli uomini [“Sono la tenebra femminile, non la femmina luce. Nessuna interpretazione mi definisce, non mi piego ad alcun significato. La mitologia mi ha accusato di malvagità, le donne mi hanno trattato da uomo; non sono la donna virile, né la donna bambola, sono il compimento della femminilità mancante. Non dichiaro guerra agli uomini, né rubo i feti dagli uteri delle donne, perché sono il demone ricercato, scettro della conoscenza, sigillo dell’amore e della libertà”], sullo stesso piano dell’uomo, non sposa docile e remissiva [“…Lilith, l’affine creatura, la pari sposa/ Ciò che manca all’uomo perché non si penta / ciò/ che/ manca/ alla donna/ affinché /sia. (…)…La leggenda narra fui creata dalla terra per essere la prima donna di Adamo, ma io non mi sono sottomessa…”], non mater amorosa, bensì potenza del desiderio [“La mia mano è la chiave del fuoco, la malvagità della speranza/ I vostri corpi sono legna da ardere, la mia/ mano il braciere/ un desiderio violento, la mia mano/ se volesse,/ sposterebbe montagne”], donna-desiderante per eccellenza, potenza che ritorna dall’esilio a “guarire la costola di Adamo e liberare ogni uomo dalla sua Eva”.

Nella seconda parte, di impronta teatrale, sono sette uomini, sette figure archetipiche in relazione con la donna (il padre, il fratello, lo sposo, l’amante, il maestro, il figlio e l’amico) a evocare la discorde, la diversa, l’importuna, lei che ruba coloro che sono destinati a essere poeti (ritorna il tema della poesia); questi compongono il suo popolo, popolo che le appartiene, lei che è “il corpo delle cifre che litigano, il corpo del nocciolo, che frutto non può più contenere, il corpo della creazione e dell’annientamento, il corpo del drago che abita il settimo porto, il corpo del porto che abita il drago, il corpo segnato dall’indolenza, il corpo stellato dell’indolenza…”.

La scena teatrale termina con la rivelazione, da parte di Lilith, che “La fame è un peccato, l’appagamento è un peccato e la brace è il primo dei comandamenti”, quasi una sapienza svelata e ripetuta dai sette uomini, fino alla conclusione della scena.

Infine, nella terza parte, resa in prosa è Dio in persona, scopertosi troppo tardi innamorato di Lilith, a manifestare il proprio rimpianto per averla esiliata [“… ho cominciato a realizzare la gravità del mio errore e l’orrenda catastrofe che ho inflitto alla Terra quando ho esiliato Lilith. Si, ho cominciato a realizzare tutto ciò il giorno in cui, allo specchio, mi sono visto morto. Allora non ho potuto…e non potrò…perché mi sono follemente innamorato di Lilith. Per lei ho amato la mia follia e per lei, Lilith, sono nato in tutti gli uomini. Per me l’ho fatta nascere in tutte le donne, nel loro fior fiore. Perché lei è il debole spettro che nessuno vede ed io sono il nessuno, spettatore, sono il sospiro del posto vuoto.”] riconoscendo la propria disperazione e la propria inutilità al suo confronto [“L’allontanai dal mio sogno e guardandomi allo specchio compresi la mia debolezza e la mia tristezza, compresi quanto il sapere fosse inutile e quanto mi strozzerà la morte, perché, quando l’ho allontanata, mi ha abbandonato e mi sono abbandonato, la poesia è divenuta solitaria e insufficiente e io incapace di vivere, di cancellare il colore dei suoi occhi nei miei, di guardare al passato. Mi sono pentito, tanto da pensare al suicidio. Ho avuto paura, suicidandomi, di divenire realtà, allora ho rinunciato per proteggere gli scettici e ho creato uno splendido surrogato di Lilith.”] e a preannunciarne, finalmente, il ritorno [“Si, presto dimenticherò di essere Lui, il cerchio si completerà e la progenie sarà in equilibrio. Non abbiate paura, il cerchio si completerà, l’errore si riparerà e la fine sarà l’inizio. Si, un giorno mi sveglierò, dimenticando di essere Lui e un giorno, trionfante tornerà Lilith.”].

Il ritorno di colei che è chiamata a liberare donne e uomini dalle gabbie dei propri stereotipi.

1) Approfondimento su Qui libri, maggio-giugno 2011. (http://www.ikilledscheherazade.com/ARTICLES/10-QUI%20LIBRI.pdf)

2) Il nome, secondo alcune fonti arabe, della Regina di Saba.

L’autrice

Juomana Haddad, scrittrice poliedrica, docente all’università americano-libanese, è nata a Beirut nel 1970. Parla correntemente varie lingue (tra cui arabo, armeno, francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco). Svolge varie attività in campo letterario e giornalistico. Tra le sue ultime opere tradotte in italiano: Ho ucciso Shahrazad, e Superman è arabo.

Autore: Joumana Haddad

Trad. IT: O. Capezio

Edizione: L’Asino d’Oro

pp: 103

Prezzo di copertina: 20 E

ISSN: 978-88-6443-035-5

Alessandra Carnovale

Lascia un commento