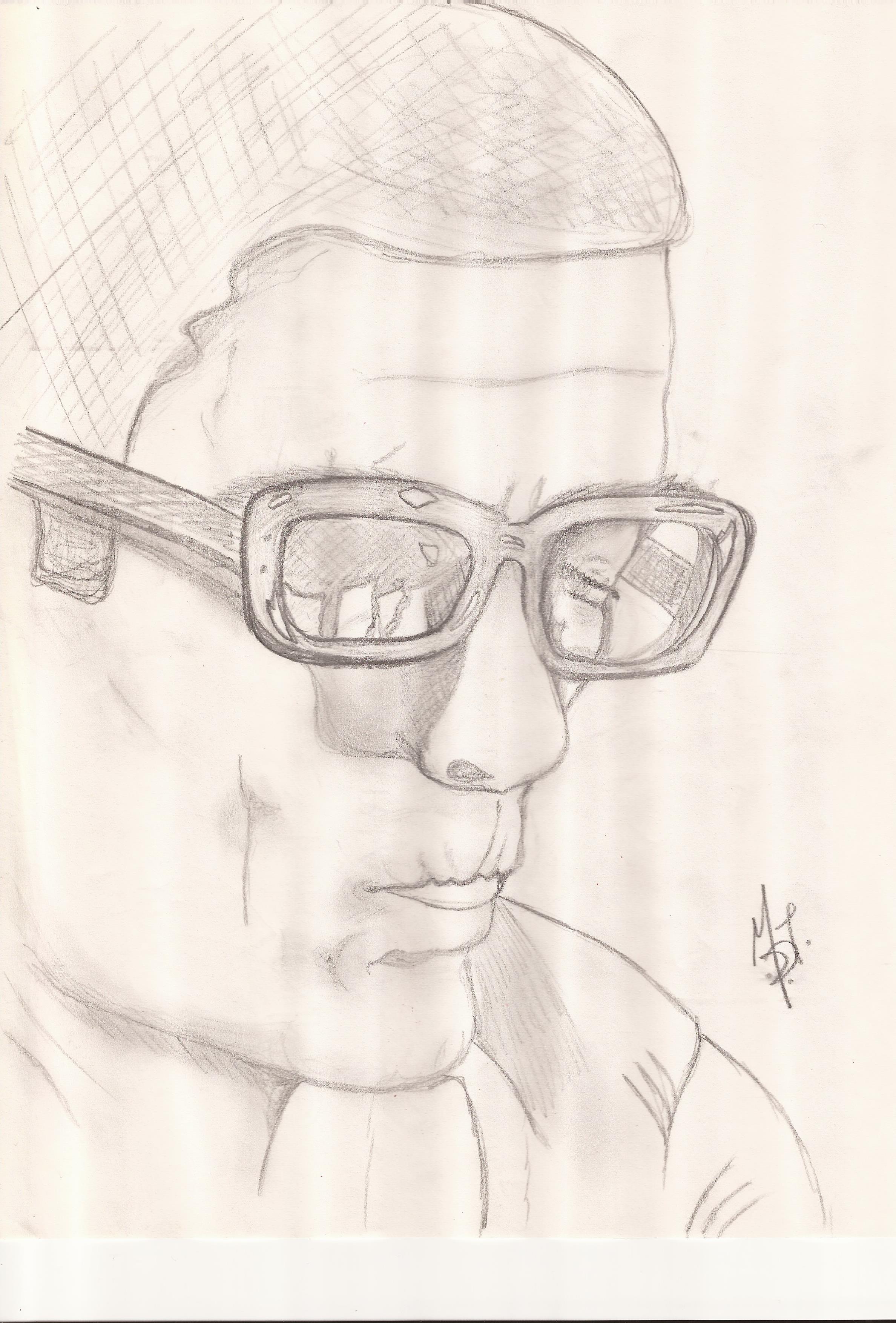

Ode al sacchetto della vergogna – Omaggio a Pasolini

C’è un uomo sul palco.

È nudo.

Nudo di tutti gli oggetti che hanno segnato una vita di appartenenza e rassegnazione.

Nudo dei suoi abiti, nei quali, per un’esistenza intera, ha vissuto segnando il mondo e attraversandolo, sul limite incerto che segna consapevolezza e inconsapevolezza.

È il 1968.

Siamo al Teatro Stabile di Torino.

L’uomo sul palco è l’Uomo, protagonista di Orgia, dramma teatrale di Pier Paolo Pasolini.

In scena c’è il mutismo di un’esistenza, consumata fino al fondo del dramma, fino a quel fondo che appunto lascia nudi, privati, tornati all’origine.

Ai piedi dell’Uomo altri oggetti, muti e immobili. Anch’essi segni di altrettanta esistenza.

Sono abiti, gettati a terra, vuoti del corpo che li ha abitati facendo di essi linguaggio che dice “chi-appartiene-a-cosa”. Ai suoi piedi, ammonticchiati, abiti di foggia femminile, simulacri, oggetti muti che parlano, però, un linguaggio codificato: scheletrito nel suo senso di appartenenza al sesso-femmina.

Calze, reggicalze, sottoveste, mutandine, borsetta, cipria, rossetto.

Ma il dramma non si è ancora consumato fino in fondo, ancora non è esploso col suo tonfo sordo, ancora non ha avuto il suo esito, che scardina segni, linguaggi e appartenenze.

Sono stato vostro schiavo, oggetti della mia vita:

di conseguenza, voi siete stati i segni della mia obbedienza.

Ma ora, ora non sono più vostro schiavo! Ah, ah,

ho del tutto stravolto la vostra normale funzione;

e domattina, così, voi sarete i segni della mia nuova realtà.

Quanto parlate, quanto urlerete, (impazziti) oggetti banali,

parole del silenzio e della rassegnazione!

(Estrae dalla borsetta il rossetto, la cipria, e comincia a truccarsi).1

Il dramma borghese dell’inautenticità, di quei rapporti di forza che segnano la logica del modello cui appartenere, dell’alienazione e della perdita dell’umano: disciolto, rarefatto, inconsapevole ormai nel darsi e ridarsi dello stereotipo che ci richiede, inappellabile.

Identificazione prestabilita nei modi e nella sostanza.

Che ne è, allora, dell’autenticità dell’espressione, tutta, fino a giungere a quella più viscerale, radicata nel profondo dei grembi, sradicata forse dalle coscienze?

Che ne è di quell’autenticità dell’espressione umana che investe la sessualità, e più in generale il rapporto con l’altro?

Io, ardentemente obbediente a questa regola,

alla fine della mia pubertà – come mi son già detto,

nel presente, spiritoso monologo –

fui un bravo adulto, che si sottometteva

con la buona fede dello scolaro

a tutte le regole del gioco (del potere):

non solo: ma accettava addirittura,

con diligenza, la condanna contro la SUA DIVERSITÀ!

Incredibile!2

Ma ora i simulacri sono caduti, abbattuti al suolo, corpi morti al pari del corpo che li ha abitati, corpo che, improvvisamente consapevole di un destino insopportabile perché lontano dall’accettazione, ha scelto il suicidio, alla ripetizione consapevole.3

E ora perché finalmente, oh bella, mi ribello?

(Comincia a raccogliere gli indumenti della ragazza, e a indossarli, per prime le calze).4

Eccoci, ci siamo.

Siamo in ascolto, attenti osservatori.

L’Uomo si sta vestendo, di nuovo abbandona la sua nudità, e raccoglie oggetti e significa(n)ti. Li raccoglie uno ad uno, riassumendoli nella sua storia, ribaltandoli, tirando fuori da essi le interiora di un passato in cui l’appartenenza è oggi storia da riscrivere.

La marca di queste povere calze

di piccola borghese di periferia

dice con grande chiarezza due cose:

primo la loro caducità,

secondo: la loro appartenenza alla sfera del potere.5

La tra-vestizione è cominciata.

Eppure questo non è un atto di protesta, non è una soluzione reale ai conflitti che emergono nello svolgersi del dramma. Piuttosto, è l’esplodere delle contraddizioni nella impossibilità di superarle all’interno delle condizioni materiali che le hanno generate.

(si è infilato le calze, e ora prende il reggicalze.)

Primo: la caducità;

secondo: un posticino nel mondo del potere.

Due belle scuse per essere diversi in pace.

Cara morte, ah, ah, come mi eri utile

per poter fingere

che il tempo non era nulla; che non passava.

E che quindi era giusto starmene fermo

intento solo alle mie stupende, divine porcherie!6

Un posticino nel mondo del potere.

Cosa ci dici, Uomo?

Cosa, narrandoci di oggetti che navigano nelle nostre vite guardandoci dal loro privilegiato punto di osservazione, oggetti che sentiamo come muti, ma che invece, come il territorio segnato con l’urina dagli animali, segnano il limite in cui muoverci, in cui sorridere, in cui amare, in cui essere come la ripetizione del gesto ci chiede.

(Si è stretti i reggicalze, e prende le mutandine.)

Ehi, mutandine di mia madre!

Primo: la caducità – e quindi la rassegnazione.

Secondo: l’onnipresenza del potere – e quindi l’ipocrisia.

Mutandine cieche, sacchetto vergognoso.

Ma sì, ma sì, torneremo polvere: ciò ci protegge,

da una parte, nell’essere follemente porci,

dall’altra nell’obbedire a chi vorrebbe

che mai si parlasse di voi; e che voi

foste fonte di silenzio.

(si è infilato le mutandine, e prende la sottoveste.)7

La trasformazione è in atto, gesto reale e simbolico di rifiuto.

E davanti a noi sta un corpo, che assume oggetti, fagocita oggetti: li digerisce, dopo che, per l’arco di un’esistenza intera, sono stati a sussurrargli piano all’orecchio di altro che non sia stato la morte della coscienza di una possibile diversità.

Oggetti-funzione.

Funzione della ripetizione dell’appartenenza a rapporti di potere, inautentici, mai innocenti. Opachi della mancanza di consapevolezza.

(si è infilato la sottana.)

Non è dai monti della luna che venite,

segni della mia nuova realtà.

Dico nuova: e non senza ragione.

Così nuova da far decadere ogni già sperimentata

idea di novità. Infatti:

quando eravate i segni della mia realtà vecchia,

due erano le alternative: primo, con la scusa…

della caducità (indi della rassegnazione)

asservirsi all’autorità e fare quella magnifica vita da porci.

Secondo, farla subito finita e darsi una magnifica morte

(come è già accaduto in questa tragedia).

Ma…ora…si apre una terza alternativa…

un’alternativa…rivoluzionaria!8

E dunque, Uomo, siamo ancora qui, in attesa, ti osserviamo con il tremore nelle gole che ingoiano l’aria, vestiti nei nostri abiti che parlano di noi, dei nostri sessi chiusi in sacchetti della vergogna, dei quali nessuno vorrebbe parlare.

Ancora oggi, quarantasei anni dopo la tua morte.

Da quarantasei anni penzoli da quella corda, su quel palco vuoto, vestito da donna, e ci urli nelle orecchie, e il tuo grido attraversa la storia, e io vorrei che ci attraversasse i grembi.

(Estrae dalla borsetta il rossetto, la cipria, e comincia a truccarsi.)9

[…]

Il mio linguaggio diventerà muto per eccellenza,

oltre che per l’eternità…Eppure

chi domattina verrà, e alzerà gli occhi per decifrarlo

capirà quale terribile forza, mai pensata finora,

avrebbe avuto il mio desiderio di essere libero,

se avessi vinto il mio istinto attraverso cui la morte

aveva dichiarato inutile ogni speranza.

Desiderio, e storia del desiderio.

Quasi a trasmettere la violenza della contraddizione tra le nostre pulsioni e il loro essere già da sempre prese nei lacci dei rapporti inautentici che dominano le nostre vite.

Il gruppetto di gente che il sole porterà qui

delegati dall’immenso mondo della storia

(i vicini di casa, in silenzio, i poliziotti

col loro triste sudore, gli infermieri

venuti dalla campagna: come li vedo!)

si troveranno davanti ad un fenomeno nuovo, così nuovo da dare un grande

………………………………………………………………………………………….[scandalo

e da smerdare, praticamente, ogni loro amore.10

Penzola ancora, Uomo.

«un uomo / che ha fatto buon uso della morte»11.

@RisoDellaMedusa

- P. P. Pasolini, Orgia, in Pasolini. Teatro, a cura di W. Siti, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2001, p. 311.

- Ivi, p. 308.

- Facciamo qui riferimento al suicidio della Donna, protagonista insieme all’Uomo del dramma teatrale. L’Uomo in Orgia è sì il carnefice, ma nello stesso tempo è anche vittima della Donna, che accetta ogni violenza con felicità ed obbedienza, complice del proprio sfruttamento. All’interno del complesso svolgersi delle azioni nel Teatro di Parola di Pasolini, la vera natura dei rapporti sociali viene svelata, e tanto l’Uomo quanto la Donna arrivano alla consapevolezza di come la violenza dei rapporti di potere sorregga ogni realtà sociale. Incapace di ripristinare una inconsapevole e tacita obbedienza al potere, la Donnasi suicida.

- Ivi, p. 308.

- Ibidem.

- Ibidem.

- Ivi, pp. 309-310.

- Ivi, p. 311

- Ivi, p. 321.

- Ibidem.

- Ibidem.

Lascia un commento