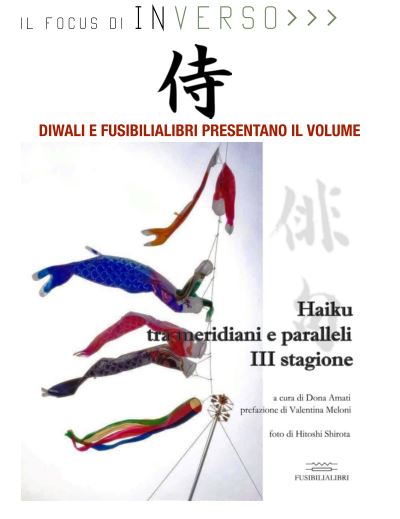

Haiku tra meridiani e paralleli – Terza stagione, AAVV, FusibiliaLibri 2016

FusibiliaLibri ha appena realizzato la “Terza stagione” dei “meridiani e paralleli”, luoghi ideali d’intersezioni poetiche. Anche per questo nuovo volume della collana antologica dedicata alla poesia nipponica abbiamo selezionato haiku occidentali redatti per l’occasione intercalandoli con i classici dei maestri del passato, questo per nostro puro godimento estetico, seguendo uno schema che ci è ormai caratteristico. Inoltre questo lavoro corale, sempre con gli arricchimenti fotografici di Hitoshi Shirota, si caratterizza per una sezione dedicata alle lingue locali, i dialetti, oltre che per tre haiku donati da Marcia Theophilo, la poeta brasiliana candidata Nobel per la Letteratura, e per un saggio introduttivo di Valentina Meloni.

Sappiamo che gli haiku equivalgono a pennellate calligrafiche compiute di getto per evocare nel lettore immagini immediate e intense mediante una scrittura rarefatta; la sintesi e la simbologia sono i vettori per un’immersione intima e assoluta nella realtà di singoli momenti, così profondamente legati a quell’estetica che la cultura giapponese insegna. Anche una modesta attività quotidiana, o un piccolo evento, diventano ‘incantevoli’ se osservati attraverso un’attenta e partecipata relazione con la natura e la vita. La composizione degli haiku è, secondo la forma di origine, soprattutto legata alla filosofia Zen (Za-zen), tanto che mancando questa, la terzina 5-7-5 si limita ad essere piuttosto un esercizio lessicalmente scarno, di scarsa connotazione spirituale.

Nel nome Za Zen è compresa la sua filosofia: sedersi (ideogramma Za) e meditare (ideogramma Zen) sul solo presente, non considerando il passato, che è trascorso, e il futuro, in quanto ancora lontano. Per noi occidentali, forse, questa pratica di pensiero, l’inclinazione cioè ad osservare l’ordine delle cose nell’essenzialità della natura secondo la regola appunto, del “qui e adesso”, può risultare difficile, ma l’esercitare la scrittura degli haiku è proprio ciò che sposta naturalmente l’attenzione, e la spiritualità, dall’universale al particolare. Il rilassamento mentale, la sospensione dei desideri e il superamento dell’attaccamento alle cose, la pratica intuitiva della “vacuità” sottesa come “riempimento” spirituale, preludono alla più netta disposizione corpo-mente-ambiente, all’astrazione dal corpo fisico insomma, quello che il maestro Zen giapponese Uchiyama (1912-1998) definiva Aprire la mano del pensiero. Meditare seduti, là dove la mente sosta sul presente, Sull’illuminazione improvvisa, come titola un suo libro il maestro Zen Hui Hai (756-815), affina la percezione sensoriale per la messa a nudo de “la radice delle cose”.

E ricercando, appunto, la radice delle cose fin dentro le ricchezze della lingua, per questo terzo volume abbiamo voluto che l’esperienza espressiva si estendesse dalla lingua nazionale a quelle locali, i dialetti, considerando che già Kobayashi Issa (1763-1828), riconosciuto come uno dei massimi maestri di haiku, ha tracciato questa esperienza utilizzando nelle sue composizioni un linguaggio affezionato all’immediatezza popolare, dove la semplicità quotidiana del dialetto trova una sua corrispondenza con la fisionomia essenziale dei princìpi Zen.

Del resto riguardo al dialetto, Wittgenstein insegna che “le lingue dal punto di vista fonetico sono migliaia, mentre dal punto di vista psicologico ne esistono solo due: la lingua materna o primaria e tutte l’altre lingue messe insieme o seconde”, convalidando il pensiero che il dialetto sia comprensibilmente la lingua primaria, ovvero ‘madre’ e che resti inalterato un profondo legame con la lingua assimilata nell’ambiente della realtà infantile.

Secondo Masaoka Shiki (1867-1902) l’haiku deve ritrarre la realtà (shasei: ritrarre ciò che si vede con i propri occhi), come in un quadro. Ecco quindi che anche l’utilizzo del linguaggio ‘primario’ dialettale, al pari della formalità dell’elemento classico degli haiku, il kigo, che esplicita il contesto in cui si svolge la scena descritta, testimonia la presenza interdipendente tra uomo, natura, poesia.

Proponiamo in questa sede una selezione degli haiku inseriti nel volume.

Marcia Theophilo

Verdi le acque

quando inizia l’autunno

sono dorate.

Lascia un commento