Alighiero Boetti e Diane Arbus sono stati due artisti importanti nella misura in cui, attraverso le loro opere, ci hanno permesso di ampliare (orizzontalmente) e approfondire (verticalmente) la nostra conoscenza del mondo e della società in cui viviamo. Avevano 17 anni di differenza. La Arbus era nata a New York nel 1923 e Boetti a Torino nel 1940. L’una era una fotografa di moda, l’altro un artista concettuale caleidoscopico e multidisciplinare. La prima una beatnik del Greenwich Village discendente di una ricca famiglia ebrea di origini polacche, il secondo un conte piemontese figlio di un notaio e di una violinista ricamatrice. Eppure non sono pochi i tratti comuni che possiamo rilevare in questi artisti, primo fra tutti il ricorso a un materiale povero anche dal punto di vista sociale. Apparentemente così lontani, Arbus e Boetti sono ormai due figure referenziali e paradigmatiche per chiunque voglia comprendere meglio il panorama culturale, storico e artistico, della seconda metà del Novecento occidentale.

Un primo, forte elemento che li accomuna è l’interesse che sempre manifestarono nei confronti dell’Altro e dell’Altrove. Una volta la Arbus dichiarò che la cosa che amava di più era andare dove non era mai stata. Fino a quando però, verso la fine della sua esistenza, dovette confessare all’amica insegnante Lisette Model di aver perso il controllo della situazione. A spingere Boetti era sostanzialmente la stessa impellenza, la stessa necessità di espandere se stesso e allargare i propri orizzonti. Entrambi scelsero di assecondare questo bisogno di conoscenza nel modo più efficace, ma anche più rischioso, al quale seppero fare ricorso: rinunciarono a una parte di sè. Infatti non si accontentarono mai di una rappresentazione semplicemente mimetica o documentaristica delle tematiche che avevano deciso di affrontare, ma si inerpicarono sulla via più ardua e pericolosa dell’immedesimazione. Si calarono nei loro soggetti al punto tale da trasformarsi nei soggetti stessi, così facendo arricchendosi di una o molteplici nuove identità. I risultati di questa faticosa e trasgressiva operazione di moltiplicazione di sé non si fecero attendere e furono sorprendenti.

Per attivare questo meccanismo di auto-frazionamento entrambi dovettero necessariamente inoltrarsi lungo un sentiero, leopardianamente vertiginoso e a picco sul vuoto, di desoggetivazione e depotenziamento del proprio io. Ciò significa che per qualche insondabile ragione dovettero ridursi, farsi piccoli piccoli e sottili sottili (come Gulliver sull’Isola di Lilliput e su quella di Brobdingnag al contempo, o come Alice durante il suo viaggio verticale nel Paese delle Meraviglie) in modo da poter entrare e passare ovunque come con un Passepartout. Fu così che riuscirono ad assorbire tutte le informazioni e le influenze di cui avevano evidentemente, e urgentemente, bisogno. Proprio Il Viaggio Verticale si intitolerà una personale della Arbus. Un’altra, sempre sullo stesso tema, attingerà invece al repertorio poetico di Shakespeare e si chiamerà The Full Circle (cioè la chiusura del cerchio, ma anche il giro completo, che inevitabilmente rimanda a Il Giro del Mondo in Ottanta Giorni di Jules Verne, e quindi alla Mappa del globo terrestre di Alighiero Boetti).

Tale processo di frammentazione di sé, di auto-riduzione o auto-nebulizzazione (che però, specularmente, è anche un esercizio di grande accrescimento interiore nel senso di moltiplicazione e irraggiamento della propria soggettività), non mancò di dare i frutti sperati o, nel caso della Arbus, di far sbocciare i suoi fiori del male. In tempi relativamente brevi entrambi arrivarono ad accumulare una tale quantità di dati, cifre, numeri, lettere, forme, colori, notizie, informazioni ma anche drammi, tragedie, baratri, handicap, abiezioni e vite vissute ai limiti della dignità umana, da costituire un vero e proprio bottino di guerra, una ricchezza inestimabile come il tesoro della grotta di Alì Babà, che i due artisti ci hanno lasciato in eredità e di cui oggi noi possiamo ammirare la portata e beneficiare in senso artistico e umano.

Arbus e Boetti sono stati, nel vero senso della parola, due pionieri. Due figure-ponte che ci hanno aiutato ad avvicinarci e ad accorciare le distanze tra noi e l’Altro, l’Ignoto, il Diverso, lo Straniero, lo Scandaloso, l’Orribile, il Proibito, il Tabù. Per mezzo della loro produzione artistica hanno contribuito ad abbattere le frontiere geografiche, nazionali, politiche, religiose, sociali e sessuali che però, come un male inevitabile e anzi necessario, le società umane non fanno altro che ripristinare. Quanti avrebbero avuto lo stesso coraggio, lo stesso spirito d’avventura e lo stesso amore per il rischio? Quanti avrebbero dimostrato la stessa caparbia temerarietà nello spostare il limite della sperimentazione sempre un po’ più in là, o nell’alzare l’asticella del lecito sempre un po’ più su? Alighiero Boetti e Diane Arbus hanno voluto (o  dovuto) camminare sui carboni ardenti, tra le macerie, i relitti e i derelitti, e attraversare quei teatri di guerra (che non sono soltanto quelli in cui si combatte con le armi per la difesa dei propri territori o della propria identità nazionale, ma anche quelli che abbiamo sotto casa e che il più delle volte facciamo finta di non vedere) e quegli hot spots, quelle zone incandescenti, che da sempre costituiscono i punti nevralgici del pianeta e della società, per dimostrare con le loro opere in quali abissi o su quali vette l’Arte può condurre.

dovuto) camminare sui carboni ardenti, tra le macerie, i relitti e i derelitti, e attraversare quei teatri di guerra (che non sono soltanto quelli in cui si combatte con le armi per la difesa dei propri territori o della propria identità nazionale, ma anche quelli che abbiamo sotto casa e che il più delle volte facciamo finta di non vedere) e quegli hot spots, quelle zone incandescenti, che da sempre costituiscono i punti nevralgici del pianeta e della società, per dimostrare con le loro opere in quali abissi o su quali vette l’Arte può condurre.

Verso la fine della sua vita, consapevole dei traguardi raggiunti e forse un po’ stanco per la quantità di energia impiegata nel corso di un’intera esistenza dedicata all’arte, Boetti dichiarò di avere il cervello che gli fumava. Ironia laconica ma esaustiva efficacemente rappresentata dalla famosa statua-fontana in bronzo del 1993, ultima opera dell’artista e suo autoritratto replicato in sette esemplari, intitolata appunto Mi Fuma il Cervello. Boetti dunque avrebbe sfiorato il burnout, cioè l’incenerimento cerebrale, lo sfinimento da troppo lavoro, come una calamita cosmica che avesse attirato su di sé tutte le energie possibili e le avesse rimandate indietro rielaborate. La Arbus, che nella sua discesa agli Inferi finì col lasciarsi contagiare dai soggetti che ritraeva assorbendo troppo della negatività e delle miserie umane, inesorabilmente lo raggiunse. Una volta aveva dichiarato che per lei i freaks erano i veri aristocratici della società. E’ legittimo suppore che con ciò volesse dire che l’handicap e la diversità isolano e rendono estranei alla vita tanto quanto la ricchezza e l’alto lignaggio. In questo senso,  probabilmente, li sentiva vicini a sé. Anzi, come la divina Gubel Gabel nella pellicola Freaks di Tod Browning che la Arbus doveva conoscere bene poiché già allora era un cult movie, era una di loro. Morirono giovani, tutti e due intorno alla cinquantina. Diane Arbus si spense tragicamente a New York nel luglio del 1971 a 48 anni. Alighiero Boetti, malato di tumore, morì a Roma a 54 anni nell’aprile del 1994.

probabilmente, li sentiva vicini a sé. Anzi, come la divina Gubel Gabel nella pellicola Freaks di Tod Browning che la Arbus doveva conoscere bene poiché già allora era un cult movie, era una di loro. Morirono giovani, tutti e due intorno alla cinquantina. Diane Arbus si spense tragicamente a New York nel luglio del 1971 a 48 anni. Alighiero Boetti, malato di tumore, morì a Roma a 54 anni nell’aprile del 1994.

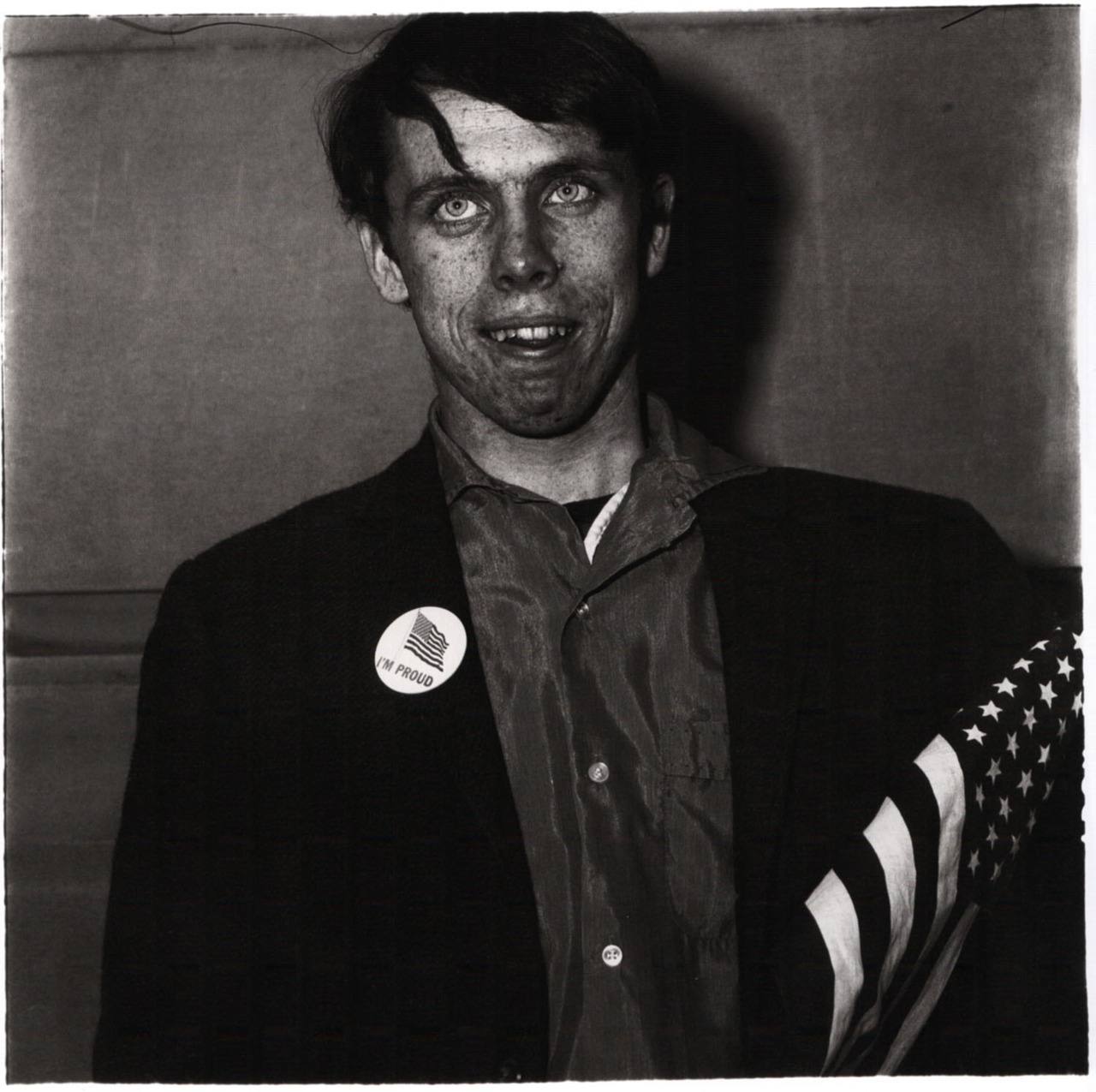

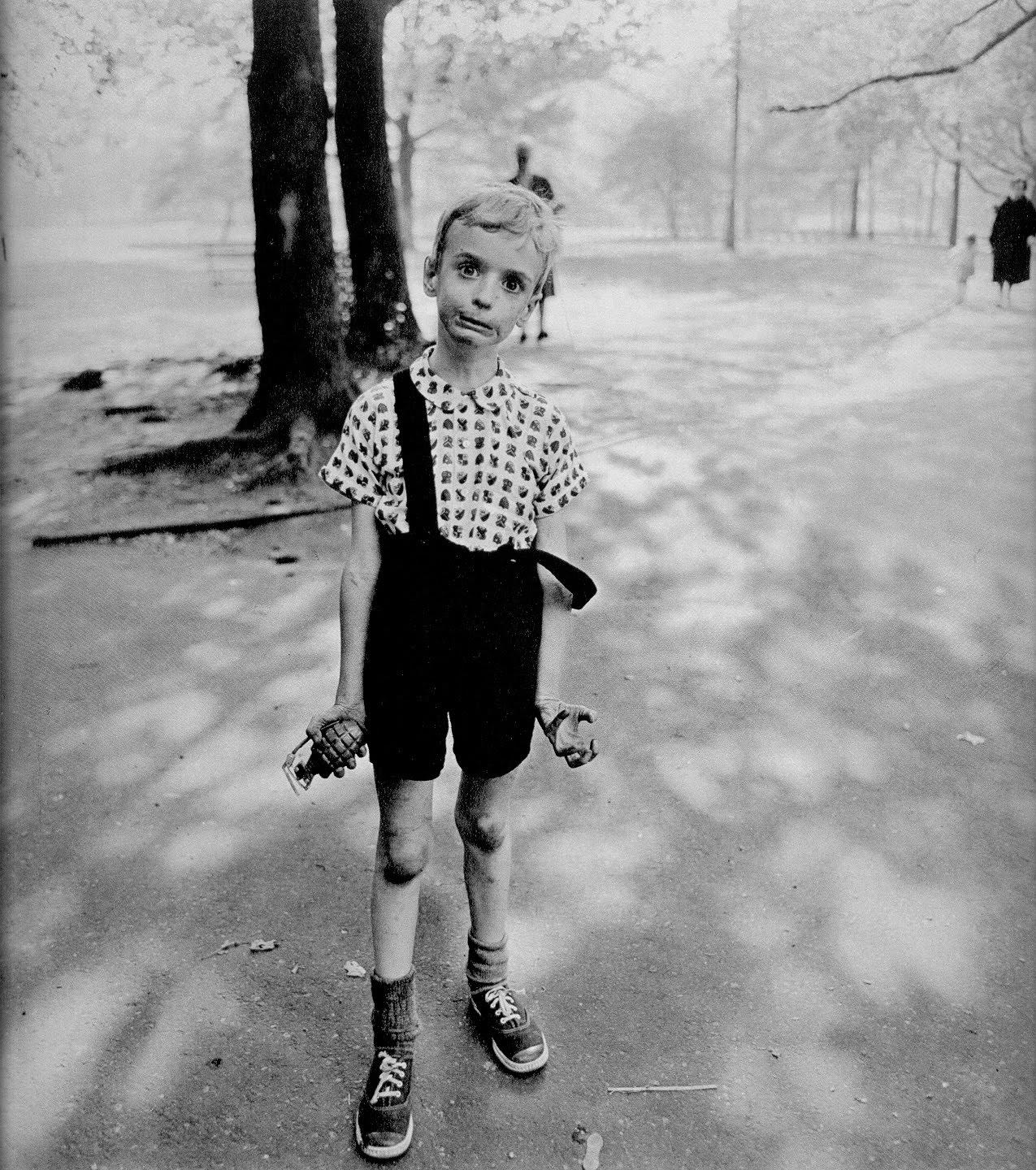

Nelle immagini che presentiamo in questo articolo vediamo innanzitutto un ragazzo ritratto dalla Arbus che mostra una bandiera degli Stati Uniti e un distintivo che attesta il suo orgoglio di cittadino americano. Ha un’aria troppo sognante e uno sguardo troppo fiducioso in un presunto ideale patriottico per non essere, anche lui, un freak sui generis. La seconda immagine rappresenta uno degli arazzi della Mappa di Boetti tessuti a mano dalle giovani ricamatrici della Scuola della Signora Kandi a Kabul, alle quali l’artista torinese, proprio come un imprenditore impegnato nell’avviamento di un’attività di Produzione di Bellezza e di Riordino Ideale dell’Assetto Politico Internazionale, affidò la realizzazione materiale delle sue opere. Il planisfero tessile è composto dalle bandiere di tutti i Paesi del mondo, inserite nel rispetto dei confini territoriali di ognuno di essi. Sono i simboli dell’alterità (umana, etnica e sociale), dell’orientamento possibile in un rinnovato ordine geo-politico esteticamente e cromaticamente perfetto, e della definizione delle diverse identità (nazionali per Boetti, individuali per Arbus), sempre minacciate e rimesse in discussione dalla Guerra in tutte le sue declinazioni.

Con il suo inquietante repertorio iconografico Diane Arbus volle inquadrare il panorama della società nella sua massima estensione e magari anche a favore di un’utopistica integrazione di ogni elemento al suo interno. Nel concepire la sua Mappa, mosso da analoghe intenzioni, Boetti si cimentò in una magnifica e demiurgica rappresentazione del Tutto così come possiamo ammirarla, infine, in un’opera del 1988 nella quale Paesi, Continenti e Bandiere sono stati letteralmente travolti da un ciclone cosmico e centrifugati fino a rimettere al mondo il mondo, come disse una volta l’autore, e dare vita a un caleidoscopico mosaico di frammenti colorati.

Simone Scaloni

Lascia un commento