È possibile parlare di fine del desiderio?

In una società dove la fobia del sesso ha lasciato il posto alla sessuomania, si può postulare la scomparsa del desiderio stesso? Il saggio di Michela Marzano, intitolato appunto La fine del desiderio, tenta un’indagine sui lati oscuri del rapporto contemporaneo con la sessualità, la rappresentazione del corpo, la relazione con l’altro. E mostra come la pornografia diffusa, lontana dall’essere strumento di liberazione e di esaltazione del desiderio, finisca per sopprimere il desiderio stesso e innescare un processo di reificazione dove non c’è incontro fra soggetti, ma tra corpi spersonalizzati.

Le principali differenze tra erotismo e pornografia occupano le pagine introduttive del volume, in cui Marzano spiega come lo iato tra le due modalità rappresentative si estrinsechi non tanto a un livello quantitativo, bensì qualitativo. Non conta l’estensione della carne mostrata, o il numero degli amplessi. L’aspetto discriminante è la rappresentazione della sessualità e del corpo: se da un lato l’erotismo raffigura il corpo come un ricettacolo di desiderio, quindi irriducibile al solo dato pulsionale, la pornografia lo riduce a strumento di godimento, lo parcellizza e lo reifica, ne codifica e sclerotizza i gesti in un casellario di incastri e di combinazioni finalizzate al godimento organico di “individui-automi”. Se nell’erotismo l’incontro è tra due soggetti, nella pornografia c’è una mera giustapposizione di corpi, una “dissipazione del desiderio nella riduzione a semplice piacere organico”, in cui il soggetto, in quanto tale, scompare.

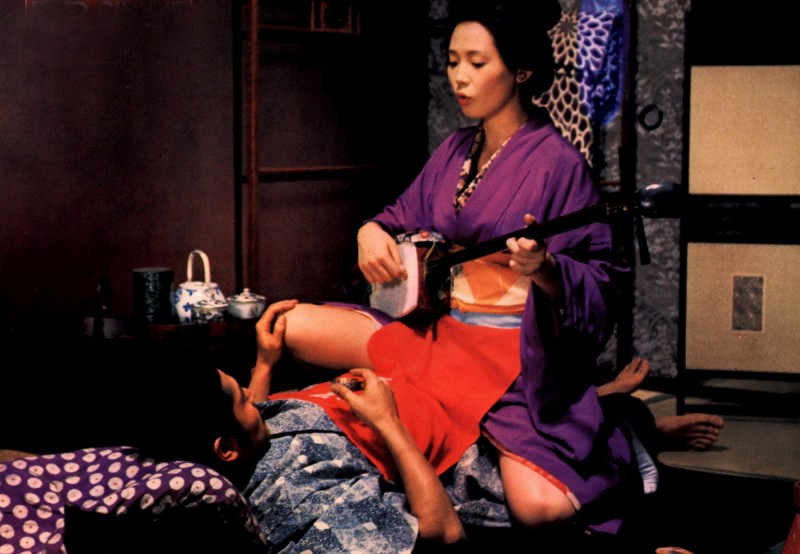

A sostegno della sua tesi, Marzano si addentra in un interessante excursus che prende in esame alcune tra le più importanti opere di genere erotico e pornografico nel campo della letteratura, dell’arte, del cinema. Non solo Sade e Gola profonda, ma anche L’amante di Lady Chatterly ed Ecco l’impero dei sensi. Di tutti i prodotti culturali presi in esame, isola le caratteristiche salienti per definire con maggior chiarezza  l’erotismo e la pornografia.

l’erotismo e la pornografia.

Sono proprio il romanzo di D.H. Lawrence e il film di Nagisa Oshima a tratteggiare la sfera dell’erotismo. L’Amante di Lady Chatterly, in cui il sesso, mai svilito da uno sguardo scrutatore, è il mezzo per raggiungere l’armonia del corpo e dello spirito ed è chiave dell’evoluzione individuale, si pone come contraltare di Ecco l’impero dei sensi, in cui la parola cardine è recisione. Il desiderio autogenerantesi di Kichi e Abesada si consuma in un’esplorazione inesauribile del territorio del corpo e dell’interiorità, tentando il salto (abnorme, fusionale, patologico) dal possesso fisico all’appartenenza fisica: il mescolarsi, trovarsi e confondersi estremo di due desideri, per dirla con Bataille. La ripetizione degli amplessi è sintomo di un eccesso di desiderio che non può risolversi nella routine, ma nella voragine della follia.

In entrambe le opere non c’è reticenza a raffigurare il dettaglio, e tuttavia ciò che lettori o spettatori leggono o vedono non esaurisce la realtà dei due amanti. Nell’erotismo, infatti, c’è una complessità irrisolta, soprattutto occultata allo sguardo. Benché nell’opera di Oshima il dentro tenti di occupare tutto lo spazio, divorando le barriere, e l’onnipotenza del desiderio dilaghi distruttrice, si mantiene comunque una tensione dinamica tra voyeurismo (degli spettatori e di altri personaggi) ed esibizione (dei due protagonisti), necessaria appunto per sancire fino alla fine la separazione dentro/fuori, intero/esterno. Lo spazio per l’immaginazione, per il reinventare, rimane quindi preservato.

Questo non avviene nel discusso Histoire d’O di Pauline Réage, di cui ricorre quest’anno il sessantesimo dalla pubblicazione. Tutto, organi genitali in primis, è esposto, peraltro in un contesto spaziale circoscritto, di chiusura e claustrofobia. Tutto è manifesto. In questa evidenza abbacinante O, senza nome fin dalle prime pagine, perde volto e identità: il processo di degradazione la riduce a orifizio, a cavità da riempire, un nulla psichico. Non esiste “Io” ma soltanto il vuoto di una vocale cava: “O”. La diseducazione al sé parte, nemmeno a dirlo, dal corpo: le barriere fisiche vengono lacerate per annientare la volontà e la personalità della protagonista, le sue membra diventano proprietà d’altri. Il suo corpo, metaforicamente senza volto, è decontestualizzato e desemantizzato. Spossessata di tutto, privata del possesso di sé, O diviene fragile crisalide che contiene un cadavere psichico, cavità atta soltanto a ricevere le secrezioni (lo scarto) altrui e a produrre piacere. Le barriere fisiche vengono lacerate per annientare la volontà e la personalità di O. La negazione di un’intimità, di un aspetto intoccabile e incomunicabile del proprio io, che è refrattario alla parola e allo sguardo è il punto di partenza per innescare un sistema metaforico totalitario.

genitali in primis, è esposto, peraltro in un contesto spaziale circoscritto, di chiusura e claustrofobia. Tutto è manifesto. In questa evidenza abbacinante O, senza nome fin dalle prime pagine, perde volto e identità: il processo di degradazione la riduce a orifizio, a cavità da riempire, un nulla psichico. Non esiste “Io” ma soltanto il vuoto di una vocale cava: “O”. La diseducazione al sé parte, nemmeno a dirlo, dal corpo: le barriere fisiche vengono lacerate per annientare la volontà e la personalità della protagonista, le sue membra diventano proprietà d’altri. Il suo corpo, metaforicamente senza volto, è decontestualizzato e desemantizzato. Spossessata di tutto, privata del possesso di sé, O diviene fragile crisalide che contiene un cadavere psichico, cavità atta soltanto a ricevere le secrezioni (lo scarto) altrui e a produrre piacere. Le barriere fisiche vengono lacerate per annientare la volontà e la personalità di O. La negazione di un’intimità, di un aspetto intoccabile e incomunicabile del proprio io, che è refrattario alla parola e allo sguardo è il punto di partenza per innescare un sistema metaforico totalitario.

Un altro corpo aperto che si fa libro aperto è la protagonista del romanzo autobiografico di Catherine Millet, che dalle prime esperienze masturbatorie raggiunge un climax nelle scene di sesso di gruppo. In queste pagine è evidente l’esigenza imperiosa di smarrirsi nel numero e nella ripetizione. Ancora, quindi, l’abolizione del limite. La curiosità endoscopica con cui l’autrice descrive le copulazioni sembra tuttavia rispondere più a una volontà di manierismo che di analisi, di accumulazione fine a se stessa che di introspezione. Come se, nell’impossibilità di essere, l’autrice optasse per l’indifferenziazione e la liquidazione del soggetto, l’obliterazione di sé.

La sessualità non comporta invece un annullamento, bensì un mettersi in gioco correndo il rischio, questo sì, della perdita. Significa accettare e riconoscere la propria fragilità e mancanza, prendere parte a un’oscillazione dinamica tra il ripiegamento interiore e il riconoscimento esteriore. Per incontrare l’altro è necessario mostrare una parte della nostra stanza interiore, del nucleo inconoscibile e inaccessibile, senza tuttavia raggiungere la trasparenza completa. Se invece si abolisce questa barriera tra il privato e il pubblico, se in preda a un furore da panopticon si vuole dire tutto e sapere tutto, in nome di una presupposta evidenza realistica, si abolisce il segreto, l’intimità, la profondità, cancellando il reale.

Sta anche in questo aspetto, evidenzia Marzano, una delle caratteristiche fondamentali della pornografia contemporanea, che si è affermata dagli anni Novanta in poi. Sul passaggio dalla finzione all’iperrealismo si fonda il divario rispetto alla pornografia classica. In quest’ultima non c’è nulla di reale: “tutto è come se”. L’inautenticità rende evidente il carattere fittizio delle interazioni. Sono performance che mettono in scena un mondo artificiale, con soggetti che rappresentano dicotomicamente l’archetipo della femminilità e della mascolinità, ricoprono ruoli stereotipati, senza che alcuna storia si sviluppi coerentemente. Ne risultano opere di imbarazzante povertà narrativa, infarcite di cliché, come mette in evidenza anche Steiner in Parole notturne, e in cui non c’è spazio per la fantasia dello spettatore.

Il porno contemporaneo, invece, va ben oltre: non ammette più tacitamente la simulazione, ma è dominato da una pretesa paradossale di realismo, perseguita con una sovraesposizione che annulla definitivamente la barriera tra l’interno e l’esterno del corpo. A questo pseudorealismo contribuisce anche la rivoluzione dei video amatoriali o simil-amatoriali, dove l’attualizzazione cruda del piacere si realizza in inquadrature ossessive e in una allucinazione di dettagli. L’occhio è scrutatore, al punto che, in certi filmati, viene illuminato l’interno degli organi genitali femminili, in un’operazione che profana il corpo e destabilizza il soggetto. Non c’è possibilità di dubbi o incertezze, di scontrarsi con l’inconoscibile come nell’erotismo, sostiene Marzano: la conoscenza assoluta della pornografia è affermazione di onnipotenza. Sta in questo il paradosso del porno contemporaneo: pretendere di mostrare la realtà e affermare al tempo stesso che tutto è possibile, indipendentemente dai vincoli del reale. Il reale, invece, è vincolo e limite: non è la negazione del limite su cui si fonda la pornografia. Negazione del limite che procede fino all’estremo: il pudore, il disgusto e la compassione, i tre “argini” freudiani, vengono spazzati via dal porno contemporaneo.

Possiamo quindi parlare di fine del desiderio? Sì, se il desiderio stesso diviene consumo rapido, ricorrente e meccanico, fruizione bulimica e senza argini che preclude l’incontro con l’altro, nella quale l’immaginazione e l’immaginario sono espulsi dall’esperienza sotto i colpi di un voyeurismo insaziabile e di una mortifera abolizione del limite. Sì, se la visione imperante della sessualità, e in senso lato dell’essere umano, coincide con quella proposta dalla pornografia, dove il corpo è degradato a materia di godimento, strumentale e depersonalizzato. Sì, se si pretende liberatoria una rappresentazione fondata su stereotipi, finzioni semplificatorie o su un irreale fantasma di realtà.

La libertà infatti, conclude Marzano, non può mai passare attraverso la soppressione della dimensione intima, dell’individualità singolare dell’altro. Libertà non è assenza di limiti, bensì il riconoscimento del limite e la possibilità di riempire l’inconoscibile che dietro ad esso si cela con la potenza della nostra immaginazione e il contributo irripetibile della nostra individualità.

La libertà infatti, conclude Marzano, non può mai passare attraverso la soppressione della dimensione intima, dell’individualità singolare dell’altro. Libertà non è assenza di limiti, bensì il riconoscimento del limite e la possibilità di riempire l’inconoscibile che dietro ad esso si cela con la potenza della nostra immaginazione e il contributo irripetibile della nostra individualità.

L’autrice

Michela Marzano nasce a Roma nel 1970. Dopo il dottorato di ricerca in filosofia alla Scuola Normale di Pisa, è diventata professore ordinario e Direttore del Dipartimento di Filosofia all’Università di Parigi René Descartes. Autrice di saggi e articoli di filosofia morale e politica, dirige una collana di saggi filosofici e collabora per Repubblica.

TITOLO: La fine del desiderio

AUTORE: Michela Marzano

EDITORE: Mondadori

PREZZO DI COPERTINA: 11 €

PAGINE: 215

ISBN: 9788804610410

Michela Pistidda

Lascia un commento