Negli anni ‘70 New York è una città difficile: crisi economica, criminalità diffusa, droga, povertà. Ma è anche un luogo in fermento, dove centinaia di giovani artisti si trasferiscono da tutto il mondo concentrando le proprie esperienze a Manhattan e dintorni. Si respira aria di creatività, libertà, confronto. Tutti inseguono un sogno, quello di poter esprimere la propria personalità, di diventare famosi e New York dà l’impressione di rendere possibile il sogno americano. Questo è lo sfondo, splendidamente cupo, da cui emerge la figura di Jean Michel Basquiat.

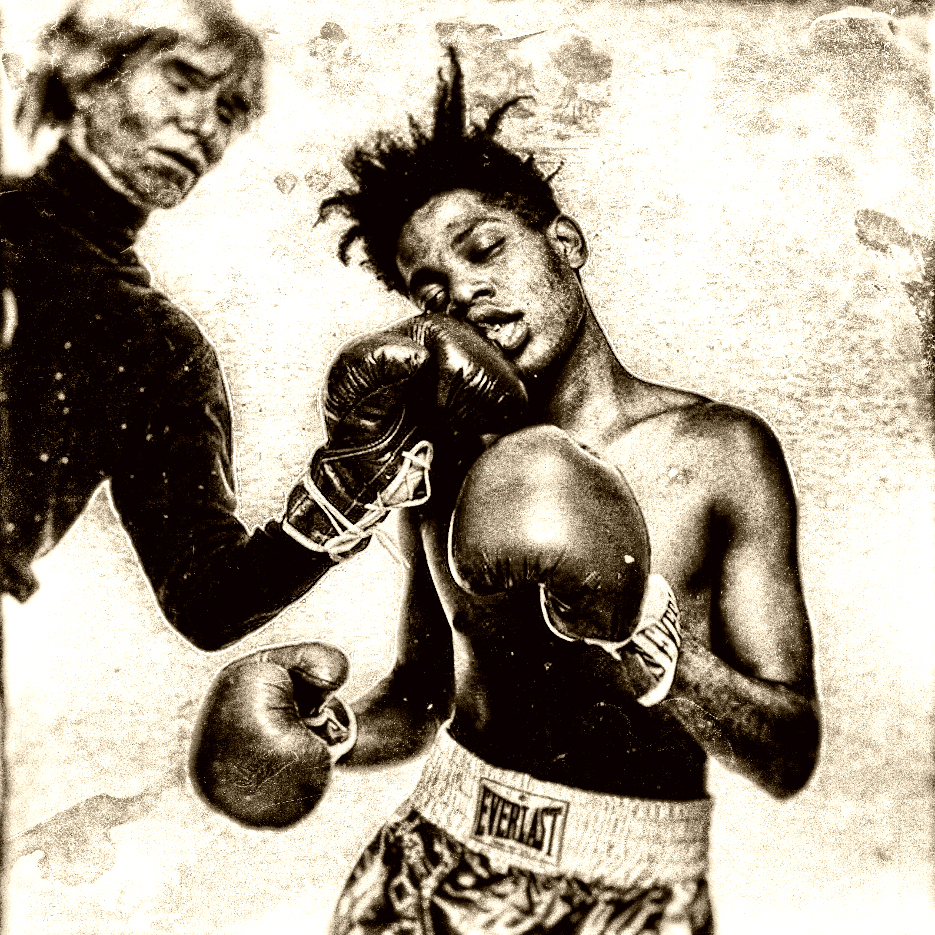

Basquiat è un genio assoluto, probabilmente il più grande uscito fuori da quel contesto. Nato da una buona famiglia, non è uno dei tanti neri sfortunati: non nasce dannato, lo diventerà. È un ragazzo dotato di una brillantezza rarissima, a cui sono serviti pochissimi anni per affermarsi su tutto e tutti e diventare famoso. La sua vita ‘inizia’ nel 1975, anno in cui i suoi genitori, Matilde e Gérard, divorziano. Basquiat decide di andarsene di casa, viene arrestato per vagabondaggio e finisce in una scuola, la City-as-School a Manhattan, dedicata ai ragazzi recalcitranti verso le forme di insegnamento tradizionali. A scuola conosce Al Diaz, con lui Basquiat diventa artista: i muri delle strade di New York cominciano a riempirsi di nuovi graffiti. Quelle frasi, firmate SAMO acronimo di ‘SAMe Old Shit’, vengono ben presto notate nell’ambiente underground, dando molta popolarità ai due. Sono espressioni filosofiche, poetiche, rivoluzionarie, spesso apparentemente prive di senso ma in realtà spietatamente indirizzate ai benpensanti. Il sodalizio artistico con Al Diaz non dura a lungo, circa due anni vissuti tra bravate e droga. ‘Samo is dead’ compare nel 1980 su quegli stessi muri che avevano reso celebre l’iniziativa. Troppo diversi gli obiettivi dei due giovani artisti, Basquiat insegue incessantemente la celebrità, vuole uscire dall’anonimato. L’intervista rilasciata al ‘The Village Voice’ in cui Basquiat rende pubblico chi si nasconde dietro i graffiti (per appena 100 dollari) sancisce definitivamente la rottura tra i due. L’incredibile ascesa di Basquiat, la sua voglia di emergere seguendo una strada diversa da quella rappresentata dal padre e dal mondo medio-borghese da lui incarnato, è una delle principali spinte dell’artista, probabilmente la più incalzante. Il rapporto con il padre non è buono, Basquiat fa spesso intendere di essere stato maltrattato. Alcune testimonianze, quelle della maestra di Basquiat riportate nel libro che Phoebe Hoban1 scrive sul giovane artista americano raccontano di un bambino che ‘Aveva un atteggiamento paranoico ed era ipersensibile alle attenzioni che gli prestavi, come un cagnolino. Era alla ricerca disperata e indiscriminata di ogni forma di approvazione’. Molto diverso è il rapporto con la madre, Matilde internata in una clinica psichiatrica, a detta di Basquiat, a causa del rapporto impossibile con il marito. ‘Direi che è stata mia madre a insegnarmi le prime cose. La mia arte viene da lei. Ma non posso descrivere mia madre, ci vorrebbe troppo tempo’2. La fine della collaborazione con Diaz, la fine dell’era ‘SAMO’ segna l’inizio di una nuova fase nella vita dell’artista. È l’epilogo della sua esperienza di artista di strada e il debutto nella sua carriera ‘alta’ grazie all’incontro con Andy Warhol e alla consacrazione definitiva sancita dalla collaborazione con galleristi e manager di fama internazionale come Anina Nosei e Bruno Bishofberger. Sarà proprio quest’ultimo ad introdurre Basquiat nella Factory di Warhol, nel 1982. Il rapporto che si instaura tra i due è molto complesso: neppure coloro che lo hanno vissuto da osservatori diretti sono riusciti a coglierne la vera natura. Arte e forte intimità, stima e diffidenza, rapporto paterno e forse altro. Basquiat vede fin da subito in Warhol una guida, una sorta di ‘padre’ a cui si lega profondamente tanto da non reggere alla sua morte nel 1987. Per Warhol è diverso. Pur ammirando il giovane Jean-Michel, Warhol non riesce a essere per Basquiat quello che probabilmente quest’ultimo avrebbe voluto. Forse, con un po’ di malizia, lo stesso sentimento lo provò Warhol all’inverso, affascinato da qualcosa che Basquiat non avrebbe mai potuto essere per lui. Quello che risulta evidente fin dal principio della loro liaison dangereuse è il successo della collaborazione artistica, coronato da una mostra allestita a Zurigo nel settembre del 1984.

Basquiat è il primo pittore di colore che acquista notorietà internazionale, nelle sue opere prende forma la metà nera della Pop Art americana. Se le opere di Warhol sono una raffinata fotografia della società consumistica, i segni e i disegni di Basquiat sono le urla di chi ha vissuto sulla propria pelle l’indifferenza, la discriminazione e l’emarginazione. Warhol in particolare, ma la critica in generale, riconosce in Basquiat un dono eccezionale, quello di far rivivere le sue esperienze di strada traducendole in arte; e ancora la capacità di accedere liberamente a tutto ciò che è nella sua mente e nella sua memoria per trasferirlo attraverso il corpo su un rettangolo di tela. Basquiat è dotato di un bagaglio culturale vastissimo, come spesso accade per gli artisti che si sono formati sulla strada, primo fra tutti Picasso. Proprio Guernica è una delle opere che condizionano di più lo stile e il pensiero artistico dell’autore americano, ma nelle sue opere si ritrovano innumerevoli riferimenti ad autori come Twombly, De Kooning e Pollock fino ad arrivare a Leonardo da Vinci. L’arte di Basquiat è arte a 360°. A partire dalla sua passione per la musica culminata con l’attività nella band Gray insieme a Vincent Gallo, con cui suona spesso al Mudd Club. È un grandissimo estimatore di John Cage, Miles Davis e Charlie Parker. Ma non è ‘solo’ musica, è musica intrisa di poesia. Autori come John Giorno e William Borroughs diventano per Basquiat fondamentali. In particolare quest’ultimo, inventore della tecnica del ‘cut-up’ (una sorta di montaggio casuale di testi), esercita su Basquiat una profonda fascinazione. Il lavoro di Borroughs presenta una trama spezzata, stravolta da incisi, digressioni e flashback. Una tecnica che nell’intento dell’autore avrebbe dovuto proteggerlo dai luoghi comuni, di cui la letteratura dell’epoca sovrabbondava, e dall’eccessivo razionalismo. La stessa operazione Borroughs la traspone in pittura riversando vernice ‘contro’ tele vergini. Per Basquiat e per le culture underground diventa un vero e proprio oggetto di culto.

Ma tornando al rapporto tra Warhol e Basquiat, sono le pagine del New York Times a minare irrimediabilmente il rapporto. La frase riportata provocatoriamente sul quotidiano nel settembre del 1985 in cui Basquiat è definito ‘la mascotte di Warhol’ incrina profondamente il sodalizio.

Questi primi anni ‘80 sono gli anni in cui Basquiat raggiunge l’apice del successo, coronamento del sogno di una vita. Il ragazzo giunto persino a prostituirsi per sopravvivere è oramai una star milionaria. Non ha un conto corrente: i soldi spuntano curiosamente ovunque, tra le pagine di un libro, nelle copertine dei dischi, nelle pentole della cucina. I suoi abiti di Armani e Versace sporchi di vernice diventano un’icona di stile. Gira in limousine affittate per vagare senza meta per Manhattan, soggiorna in suite costosissime, pagate dai galleristi, e quasi sempre riconsegnate pressoché distrutte. Keith Haring, suo grande amico, ha dichiarato alla Hoban1 che Basquiat ‘Era costretto ad essere all’altezza della fama di giovane prodigio, che è una sorta di falsa santità. Al tempo stesso era costretto ad essere all’altezza della propria natura ribelle e, ovviamente, delle tentazioni che gli procuravano tonnellate di soldi. Il problema di dover gestire il successo non andrebbe sottovalutato’.

Molti raccontano che l’artista, nel 1987, non riesce a sopportare la morte di Warhol, pur con tutte le conflittualità del rapporto. Inizia il periodo buio, umanamente e artisticamente. È vittima del suo personaggio, della fama, della solitudine. I galleristi e i manager sono ciechi di fronte al dramma e non mollano ‘l’affare Basquiat’. L’artista, che da anni fa uso di droghe di ogni genere, si lascia andare ad una tossicodipendenza senza ritorno. Basquiat muore per overdose il 12 agosto del 1988 a New York.

Dalla sua morte il mondo dell’arte discute circa l’importanza e la collocazione artistica delle sue opere. Non è facile capire e accettare il suo tratto, apparentemente simile a quello di un bambino di fronte ad una tela che copia caoticamente ciò che vede. Uno stile che ha stravolto l’arte e la comunicazione contemporanee costruendo un universo completamente nuovo a partire da una prepotente e nuova attitudine poetica. Il suo lavoro appare superficialmente primitivo, ma cela in realtà una forma di ribellione straordinariamente profonda e intellettuale nei confronti dello stile pittorico convenzionale. È il linguaggio che Basquiat ha codificato per esprimere il suo grido di protesta verso la civiltà che lo ha inadeguatamente accolto.

1) Phoebe Hoban, Basquiat – vita lucente e breve di un genio dell’arte, 2006, Castelvecchi

2) Dichiarazione che Basquiat rilasciò a Steven Hager nel 1985 per il libro Art After Midnight

Lascia un commento