Principio, dove io debbo dipingere uno quadrangolo di retti angoli quanto grande io voglio, el quale reputo essere una finestra aperta per donde io miri quello che qui sarà dipinto1

La pittura fonda essenzialmente il suo farsi in maniera metaforica: è “finestra nel reale”, costruzione che ritaglia uno spazio, mondando l’interno da ogni passato. Quel luogo pulito, vuoto, dovrà accogliere l’historia, un racconto, cioè, che dalla realtà si stacca e che ad essa si rivolge solo in seguito, e solo passivamente. L’arte illustra qualcosa: solo così, con questa produzione di un grado di logos, è possibile proseguire facendo parlare l’opera stessa, attuando una critica sulle immagini, sia essa poetica che poietica.

In questa finestra aperta agisce però l’immagine: ecco l’irrealtà. Di fronte a qualsivoglia immagine di tipo artistico, noi siamo spinti a credere che ciò che vediamo non sia reale, ma appartenga ad un mondo che non viviamo e, per quanto possiamo sentire vicino, esso non sia agibile: un’altra sorta di “mondo delle idee” (ma svalutato platonicamente e lontano in egual misura da noi e dalla perfezione): è il mondo dell’arte, copia di copia.

In questa miopia ermeneutica si cela l’errore (o il pericolo) più grave quando si parla di arte: che essa sia irreale. L’arte infatti non ha nulla di irreale, a meno che questo termine sia declinato alla maniera di Eugen Fink:

l’irréalité est une «apparence» réelle2

Il mondo dell’immagine è un universo che mantiene il suo coefficiente d’irrealtà solo a condizione di scagliarlo sul presente, sull’immediata effettività del tempo reale.

L’irréalité d’un monde d’image n’est qu’aussi longtemps qu’elle est cernée par la réalité totale de l’image qui est l’unité médiatrice […] du monde d’image et du support3

L’arte parla a tutti noi perché parla con noi e di noi. Nulla vi è di un distacco elitario in essa: l’arteè nella realtà poiché la modifica e ne è modificata.Fenomeni come il mercato o la critica, lo scandaloe l’estasi sono propri dell’arte e della vita: sentire il peso dell’arte4 vuol dire viverlo allo stesso modo di come si conduce una vita.Questa necessaria specificazione è utile peraggiustare il tiro sulla metafora finestra-arte: l’arteè finestra nel mondo, più che sul mondo. Essa siincide nella carne, a tratti viva e pulsante a trattiputrefatta, del reale.Cosa avviene quando si apre una finestra inquesta finestra? Gli artisti qui trattati sono tutticreatori o cesellatori di queste aperture.Originariamente ogni finestra è concepitacome un mezzo per aumentare l’illuminazione inuna stanza. Da questo debutto ecologico, innumerevolisono stati gli utilizzi nella storia, fosseessa dell’edilizia o del pensiero. Consci della pregnanza della “finestrità dell’immagine”5 (o detto altrimenti, dell’essere–finestra di un’immagine) supponiamo che ogni immagine si apra proprio all’interno del mondo effettivo. Creare un’opera d’arte è costruire una particella che media l’aprirsi, esponendolo ai nostri occhi.

Qualsivoglia finestra si apre all’esterno e noi vediamo in quel rettangolo l’immagine del fuori, che detiene una capacità di attrazione incredibile. Lo sguardo si fissa sul fuori ed è una vera via di fuga, che ci fa costruire mondi che vanno al di là della realtà in cui siamo presi. È quindi visivo e visione: visivo poiché ciò che vediamo è veramente lì, ad una certa distanza da noi, ma riquadrato dalle due coppie di parallele fisiche che rendono il fuori un vero e proprio “quadro”; visione poiché ciò che vediamo non è solo questo, ma molto di più. È un deposito delle nostre angosce, paure e di segni che si sono incarnati nel nostro vedere del momento. Ma il vuoto non è lì, è tutto intorno a quella finestra. Ed è un vuoto angosciante, tenebroso, eminentemente occidentale. È il vuoto della stanza. La finestra è lì a ricordarcelo.

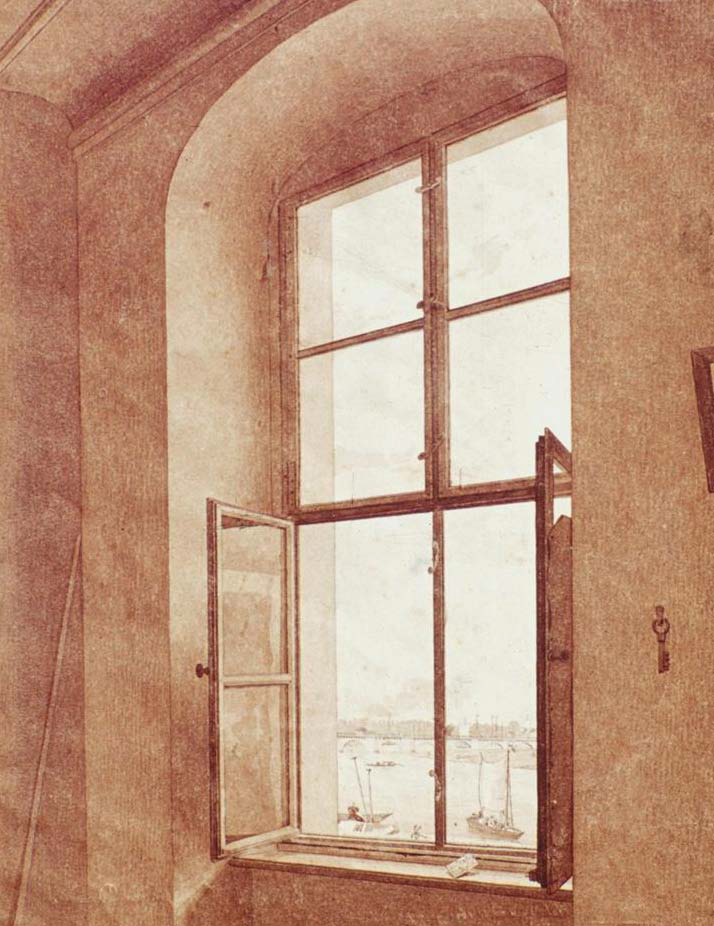

Con Caspar David Friedrich non entriamo nell’arte contemporanea, ma ci situiamo poco prima, in una zona (soglia) di indiscernibilità che potremmo chiamare “prodromi dell’arte contemporanea”.

Due suoi lavori giovanili (Veduta dalla finestra sinistra dell’atelier, 1805–1806 e Veduta dalla finestra destra dell’atelier, 1805–1806) non rappresentano altro che due finestre del suo atelier: è in quel luogo che l’artista pensa e proprio da quel luogo egli guarda l’esterno. Una libertà scopica che si muove senza indugi, senza incontrare ostacoli.

Pochi listelli di legno sostengono vetri privi di difetti. Un paesaggio tranquillo, marino, estremamente piatto: non è difficile rapportare questa vista a quella che è la tipologia paradigmatica della sua arte.

Friedrich vede e riproduce ciò che vede: modus tautologicus. In questa partenza c’è un’immediata sensazione di cosmicità diffusa. La pittura dell’artista è letteralmente prospettica: solitamente si fa derivare il termine “prospettiva” dal latino pro-spicere, guardare innanzi, ma un’etimologia ed una traduzione più radicale è proposta da Erwin Panofsky che, citando Dürer, fa derivare il termine moderno da per-spicere, cioè “vedere attraverso”, ma anche “vedere distintamente”6. Infatti noi attraversiamo quei vetri molto facilmente, e la veduta esterna è facilitata anche dal fatto che, quasi inutilmente, le finestre sono aperte. Nulla si frappone tra noi, osservatori esterni ai dipinti, ed il paesaggio che è rappresentato oltre quella soglia. Attraversiamo l’apertura e distinguiamo le forme.

La scelta tematica di Friedrich metaforizza la navigatio vitae con le sue navi in partenza verso lidi lontani. Rimanere in quella stanza sarebbe insopportabile. Donna alla finestra, 1822 è l’incarnazione di questa insopportabilità, di questa staticità sognante. Questo corpo visto da tergo, impassibile, è così fisicamente presente eppure non più lì, dove crediamo di vederlo. Come il corpo del Cristo nel Noli me tangere, visibile ma “già partito”. Il suo sguardo si abbandona alla propria deriva7, si lascia catturare dall’immensità che gli si para innanzi. Ma noi non possiamo vivere tutto questo; lo possiamo solamente intuire. Oltre alla porzione di cielo, noi riusciamo a riconoscere gli alberi maestri delle navi: deduciamo che questa finestra si apre su di un porto dal quale partono le imbarcazioni per un altrove, lontano e (a noi e a lei) sconosciuto. Essa sogna, ma noi, interrompendo la vettorializzazione dello sguardo che abbiamo fin qua ricostruito, siamo appesantiti dalla sua presenza corporea che, per quanto minuta, è aggravata dal duro panneggio che assume la sua veste. Il suo corpo è un ostacolo imprescindibile, che obnubila il godimento di una vista sul porto (esaltato, invece, nei due lavori precedenti) ed impedisce l’uscita. La gravità carnale e quella monocromatica dell’ambiente scarno e modesto, arresta un vitale saut dans le vide. La donna probabilmente, di lì a poco, chiuderà la finestra e tornerà alla sua quotidianità, inabissandosi nel vuoto della stanza dopo aver percorso migliaia di chilometri. E noi con lei.

Le monumentali pareti monocrome di Henri Matisse acuiscono questa sensazione e, anche se vivificate di arabeschi, le pareti sono ancora l’agente oppressivo: le aperture diventano sempre più grandi e, anche visivamente, nutriamo una sensazione di maggiore libertà. La finestra blu, 1912 è il punto più chiaro di questo movimento. Il blu intenso del cielo invade (anche se è difficile dire se la sua sia una azione violenta attiva, oppure una costrizione dovuta alla potenza attrattiva della camera) la stanza, tale che non vi è più differenza tra interno ed esterno poiché tutto diventa uniforme, ma non monotono. La parete crolla sotto le stesure insistenti dell’artista, e non ci sentiamo più oppressi da quel vuoto stanziale, ma liberi, di vedere e di “vedere”8. Matisse applica una pellicola monocroma, sulla quale appoggia degli oggetti. Il colore della stanza trova il connubio temporaneo con il cielo notturno: per poche ore la fisicità della stanza e l’intangibile sostanza celeste uniscono le diverse esistenze per ricreare un’atmosfera simile a quella della volta della cappella degli Scrovegni. Questo erede di Giotto inserisce una nota di giallo, costituita dalla scultura dalla forma inquietante proprio al centro del dipinto, calamitando l’attenzione e sottolineando l’osmosi di interno ed esterno, mai così vicini. Matisse costringe l’esterno ad entrare, formando un ibrido che non è né dentro né fuori, ma qualcosa di più.

Se ho potuto riunire nel mio quadro quello che sta all’esterno […] e l’interno, è perché l’atmosfera del paesaggio e quella della mia camera sono una sola… Non mi tocca accostare l’interno e l’esterno, tutt’e due sono riuniti nella mia sensazione9

L’osmosi di dentro e fuori, senza inutili gerarchie obsolete, è indotta dalla sensazione, causa primigenia e conseguenza del procedere artistico. L’appiattimento così eccessivo, insinua in noi il dubbio che l’immagine del fuori che vediamo sia in realtà un dipinto appeso alla parete. E se fosse proprio così? Le nostre certezze basate sul titolo dell’opera si scioglierebbero come neve al sole e dalla negazione della corposità si arriverebbe alla negazione della corporalità.

Contrappunto di tutto ciò è la celeberrima Porta–finestra a Collioure del 1914, dove l’apertura che dovrebbe farci sognare o liberare dall’oppressione, si dimostra nient’altro che insondabile.

Consideriamo ora la storia degli elementi architettonici: muri, porte, finestre, caminetti, ecc. La prima finestra è la porta, la porta–finestra, necessaria all’accesso e dunque alla realtà della dimora, poiché dopo non si potrebbero concepire case prive d’accesso. Nei primi habitat, l’apertura per la presa di luce non esiste, non c’è l’ingresso e, talvolta, il camino10

La porta–finestra è puramente devota al passaggio dei corpi: una praticità che lascia da parte l’illuminazione. La scelta dell’artista non è casuale: anche qui la luce acquista poca importanza, se non proprio nella negazione. La campitura bruna riempie il vuoto a tal punto che noi non possiamo far altro che sbattere violentemente contro quel muro, così vuoto di finiture ma così insopportabilmente pieno. Se la finestra blu rappresentava una piacevole pellicola invalidante ogni tipo di divisione interno–esterno, con questo dipinto siamo fortemente coscienti di essere all’interno: nessuna fuga è possibile.

La porta è una figura dell’apertura – ma dell’apertura condizionale, minacciata o minacciosa, capace di dare tutto o di prendere tutto11

Matisse dichiara la generalità del soggetto dipinto (una porta–finestra) e, nonostante l’eccessivo geometrismo, ci suggerisce una latente fenomenicità, cioè la piccola fuga della parete in basso. Siamo in una stanza, quindi, e la fascia scura centrale è una porta (il vetro, se esistente, è stato annerito). Una porta ridotta al minimo in una foga riduzionistica. Sembra anticipare fenomeni come la pattern painting o il Concettuale di Sol Le Witt, ma con una depressione viscerale. Rinchiusi in quello spazio familiare, il muro che ci si para innanzi parla di un’angoscia ineffabile. Questa pioggia verticale di colori ben compartiti è il vero ostacolo a tutto, sia alla libertà scopica che la finestra libera e agevola, sia a quella fisica che una porta è incline ad assicurare. Si è spenta la luce, i sogni che proiettavamo in precedenza si sono dileguati, ed ora rimane solo lo schermo vuoto, riempito soltanto dalla nostra angoscia. Claustrofobia.

Con Robert Delaunay ci troviamo nel bel mezzo di un’orfica giostra coloristica, dove apertura ed interno perdono le loro connotazioni tipologiche, annullando la separazione, qualsiasi separazione. Siamo presi totalmente in “scaglie” di Parigi (La città n.2, 1912; Finestre aperte simultaneamente prima parte, secondo motivo, 1912–1913) che si insinuano nelle maglie del disco coloristico dell’artista, e sono riconoscibili dalle sferzate che danno ai colori, al ritmo che impongono, dolcemente, alla composizione.

Il quadro non è più quello spazio dove accade qualcosa, ma è l’accadimento stesso. Proprio per questo si libera dalla forma della tela riquadrata (Finestre aperte simultaneamente prima parte, secondo motivo, prima replica, 1912–1913), conclusa da una cornice, e continua nel suo gioco sulla cornice stessa. L’artista fa saltare ogni distinzione tra un dentro ed un fuori e, in questa sua radicalizzazione, non può far altro che negare lo statuto di estraneità ad un oggetto come la cornice, elemento che monumentalizza e conclude un dipinto. Delaunay percepisce questa insopportabilità e decide di destituire il potere conclusivo della cornice inglobandola, come se nulla fosse, nella sua composizione12. Il ritmo “finestrifero” non si lascia opprimere ma si allunga anche là, proprio là, dove le imposizioni richiederebbero un freno, un limite. In questo modus operandi non stupisce vedere quadri ovoidali, ellissoidali (Finestre, 1912–1913). Poiché è proprio ciò che vediamo. La nostra vista non si ritaglia rettangoli visivi, ma coni ottici con le relative sfumature e zone cieche. La tela ovoidale riproduce la forma dell’occhio, un’apertura quindi, che vede ciò che è inscritto nella sua materia, le forme ed i colori, in cui leggiamo altre aperture ed altri vuoti. Ma non ci sono mai dati i vuoti nella loro sostanza: si interviene sempre per inoculare vie di fuga, possibilità di relazione e relazioni effettuate. Delaunay parla della sua pittura come costituita di “puro colore”, colore che è :

forma e soggetto; è il puro tema che si svolge e si trasforma13.

Tutta la grammatica della pittura viene a mancare, poiché questa si auto–sostiene: è pura pittura, come nella definizione di Apollinaire. In questo mondo, l’apertura della finestra finisce per essere uno spalancarsi di simultaneismo coloristico e vitale. Il vuoto occidentale angosciante della stanza viene spazzato via dall’ondata di gioia parigina senza precedenti. La città risulta perfino esagerata, ma il respirare la sua atmosfera ci invita galantemente a danzare nel colore14. Per questo artista, aprire la finestra significa calarsi pienamente nella città che palpita davanti agli occhi. La stanza viene inficiata della propria fenomenicità di chiusura: movimento, luce, colore sono i termini delaunayani che aprono alla vita. Ma la negazione dell’angoscia del vuoto occidentale è possibile solo se costruita su esso. Ecco schiudersi il pericolo della sua pittura: quello di essere pura nube luminosa, apparenza funzionale ad una clinica della depressione, sempre gravata di un peso infimo: quello del nulla.

Marcel Duchamp è sempre stato un artista inquietante, proprio per il suo uso costante di materiali comuni, “già fatti”, pronti all’uso quotidiano, ma delocati. Proprio nella quotidianità l’artista colpisce e affonda la lama. E non è diverso ciò che accade riguardo ai suoi lavori inerenti il nostro tema della finestra–vuoto. Innanzitutto notiamo che la finestra non è là dove dovrebbe essere.

Dal vuoto, dall’incisione della parete si passa alla concrezione materiale, fisica posta in mezzo alla stanza. Le due opere qui in questione sono Fresh widow del 1920 e La bagarre d’Austerlitz del 1921. Dichiarando la sua volontà non–mimetica, l’artista ci vuole dire qualcos’altro. E ci dice proprio che quello che noi credevamo fosse un vuoto, è in verità un pieno, troppo pieno, tale da essere insondabile. La delocazione ci disorienta ed infrange la nostra idea di “come devono essere le cose”, la nostra condotta e quella che vorremmo fosse degli altri. L’immagine ci attacca (come tutte le opere fondamentalmente “terroristiche” di Duchamp) e noi possiamo renderci neutrali, contrattaccare con i nostri pregiudizi, o capitolare. E forse solo grazie a quest’ultima azione–inazione possiamo avvicinarci un poco alla sua arte. Duchamp vuole dirci che la finestra non ci fa vedere nulla, non è onesta. La finestra è un supporto su cui noi proiettiamo le nostre visioni. Oscurare i vetri è questo. Duchamp impedisce la curiosità voyeuristica, aggravando il gradiente claustrofobico della stanza. Il “luogo” adibito a farci vedere è il momento in cui siamo obbligati a non–vedere. Ed è qui che possiamo ”vedere”, veramente. Come Friedrich, come Rimbaud, come, quindi, dei profeti. Queste opere richiedono uno sguardo profetico. L’immagine è coercitiva, istiga alla complicità. Vi è una fiducia richiesta ma, precedentemente a questa, vi è la fiducia che noi infondiamo naturalmente nelle immagini, ancora prima di ogni interpellanza o di ogni persuasione. Un sorta di rapporto pre–coercitivo si instaura prima di ogni accordo: noi crediamo all’immagine, indistintamente. I titoli delle opere possono, in seguito, farci cogliere particolari aspetti o provocare un ripensamento riguardo alle nostre iniziali certezze; ma il loro arrivo è sempre tardivo.

L’immagine sembra avere una sua unità, correlata ad una propria “calma”. Ciò che viene riquadrato da una finestra è un vuoto così pieno da poter trovare una sua solidificazione su di una lastra, come avviene nel processo meccanico della fotografia.

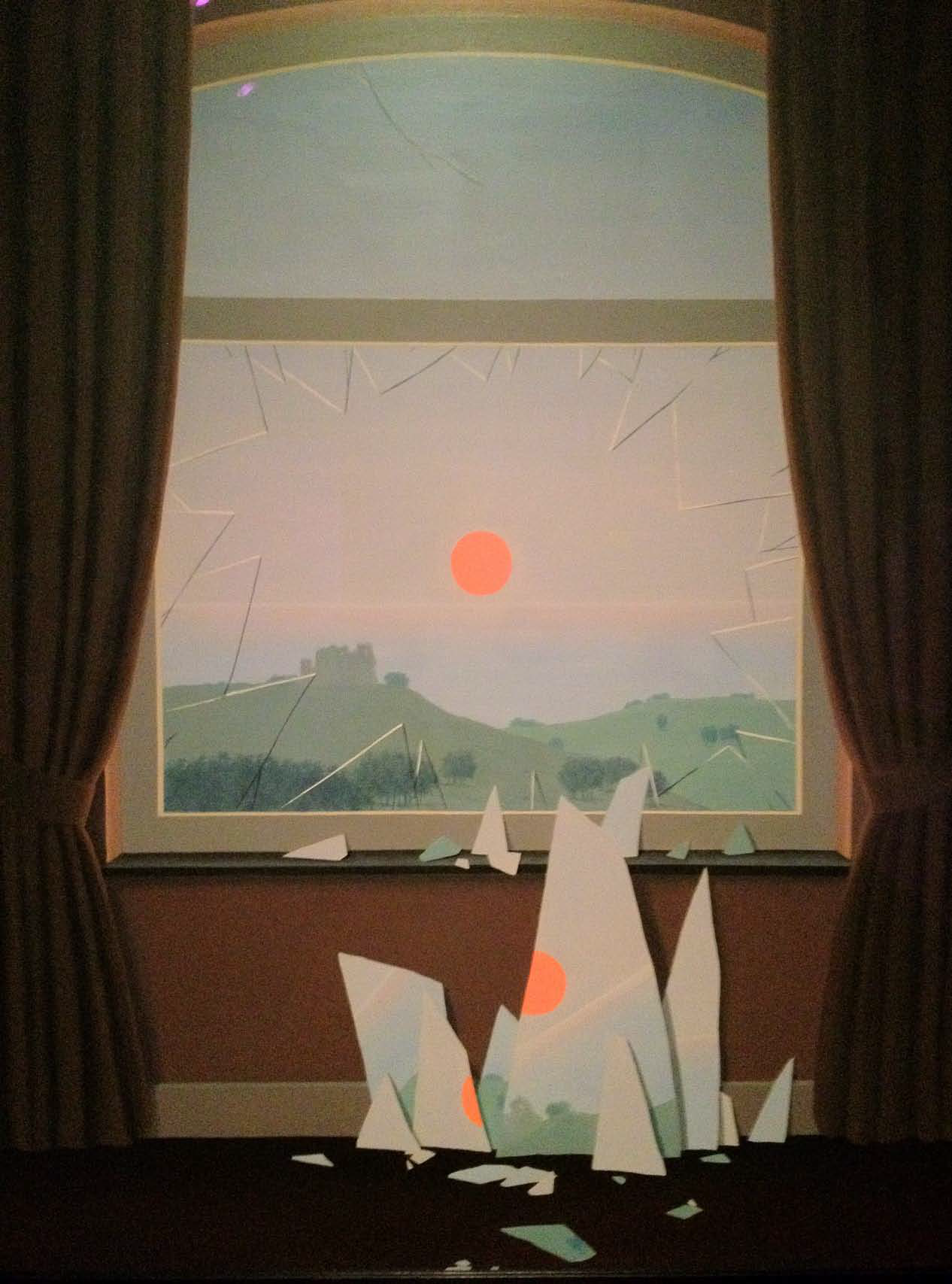

È René Magritte.

Le immagini del fuori sono così potenti, così piene che nemmeno un vetro, che dovrebbe essere trasparente, riesce a lasciarsi trapassare dall’immagine ed è costretto a trattenerla.

Il vetro si volge in materiale sensibile che riporta ciò che l’otturatore, per una minima frazione di secondo, ha deciso di “far vedere”. Magritte gioca, certo, e le sue immagini sono anche piacevoli da godere, ma esprimono, allo stesso tempo, una forte riflessione. I pezzi di vetro appoggiati per terra (La chiave dei campi, 1936; La sera che cade, 1964; Il dominio di Arnheim, 1949) sono funzionali al suo discorso.

La pittura finge, ma qui la finzione è dichiarata in tutta la sua ipocrisia.

Il pittore figurativo ci può far vedere quello che vuole, la sua è una creazione e, in quanto tale, una costruzione. Magritte ne è ben conscio e, pur rimanendo fedele alla finzione pittorica (non potrebbe farne a meno) lancia un’ipotetica palla da tennis che frantuma quella finestra, rivelandone il carattere pittorico (potremmo perfino dire “pittorialista”) della presunta trasparenza del vetro (e quindi della pittura): ci svela la menzogna. L’azione violenta dell’artista, che abbiamo ipotizzato bambino trasgredente le “regole di casa”, potrebbe essere solamente una delle letture, e probabilmente la più “giocosa”, avanzate sui dipinti di questa tipologia. L’immagine magrittiana possiede, inoltre, una temperatura estremamente elevata: i colori così netti sono dovuti al fuoco ipodermico. È un’immagine incandescente, consacrata alla propria auto–distruzione, all’esplosione del vetro che svelerà la realtà fenomenica sopita. Dietro a quell’immagine che irrompe dopo la rottura, c’è qualcos’altro? La mise en abîme potrebbe essere solo all’inizio (e la dialettica–scontro tra interno ed esterno, tra pieno e vuoto potrebbe continuare, quasi senza requie, come suggerisce proprio un’altra sua opera eminentemente hegeliana, Elogio della dialettica, 1936), e la caduta in quell’abisso, in quel vuoto, terremota il nostro pensare lineare.

Omologo di Magritte è il regista Jacques Tati.

Nel 1967 esce Playtime e, in una delle ultime scene del film, si vede un lavavetri intento a pulire la superficie di una finestra sulla quale si rispecchia la comitiva di gitanti americane sedute all’interno di un autobus. Gli spostamenti della finestra danno la sensazione che le turiste siano su di un ottovolante; infatti loro stesse commentano con gridolini estasiati. La potenza dell’immagine si imprime sul vetro trasparente–riflettente della finestra, a tal punto che la modificazione della posizione della finestra sconvolge la realtà esterna.

L’americano Robert Irwin torna ad un rispetto naturale del giorno astronomico15: è un ritorno alla funzione originaria del nostro oggetto. Egli infatti opera (e qui mi riferisco all’accezione eminentemente cerusica del termine) le sue pareti, incidendole nella loro carne adamantina, pulita, asettica, aprendoci a panorami naturali. A Villa Panza di Biumo vicino a Varese, dalle aperture sulla parete possiamo godere del movimento delle foglie, degli alberi imponenti che il giardino della villa possiede. L’opera è la finestra materiale, non la mimesis della stessa. Egli aggira la riproduzione artistica andando a lavorare direttamente sulla parete, eliminando la materia, creando un vuoto in quella parete. Ma, ancora una volta, quel vuoto si dimostra essere intorno al vuoto scavato, e ciò riecheggia nelle parole di Giuseppe Panza:

Dalla stanza che è solo bianca e neutra, vedere la natura piena di vita, crea una forte opposizione tra l’interno che è vuoto e l’esterno che è visto come un quadro, dove la finestra diventa una cornice, uno strano quadro reale e non immaginario. Questo genere di scambio di percezioni è molto importante causa della natura che è fuori. È molto bello vedere un muro verde, se si vedesse il muro di una casa tutto sarebbe perso16

La parete si dimostra, ancora una volta, luogo povero ed angoscia stanziale: è vitale volgere lo sguardo altrove, in un altrove all’interno di quel vuoto. Si scava all’interno di un muro interno, alla ricerca di un’esteriorità che è fuga, proprio come essa è vita. La “natura piena di vita” contrasta con l’assenza, con la privazione della stanza “bianca e neutra”. Ci si volge quindi verso una vita, noi che siamo vita palpitante ma inclini ad un’autodistruzione fatale. Il modus operandi tipico della Land art si esprime in forme squisitamente eleganti e sobrie, effettuando un anacronistico ritorno al passato che dimentica (cioè, tralascia coscienziosamente) quella che Virilio chiama la terza finestra17, cioè lo schermo televisivo. La finestra torna ad essere finestra (di luce).

Un altro americano, James Turrell può essere accostato a Irwin, sia tematicamente che topologicamente. Turrell, infatti, decide di eliminare direttamente il soffitto (Skyspace I, 1976).

L’oppressione del vuoto si sposta dalle quattro pareti a quella sovrastante. Radicalizzando l’operazione di Irwin, Turrell elimina direttamente il soffitto per farci sentire lo skyspace durante tutti i momenti della giornata, e per tutti i periodi dell’anno. Solo nell’apertura, nel vuoto architettonico, possiamo renderci conto del vuoto che abbiamo intorno e, ancora di più, del vuoto che siamo. È un vuoto illuminante il vuoto angosciante, che è quello della stanza, non a caso insistentemente dipinta di un bianco glaciale. Oltre a tutto ciò, il cielo che si dischiude ai nostri occhi, si rivela essere uno sguardo che ci (ri)guarda.

Turrell sait bien qu’être sur terre signifie être sous le regard du ciel18

Questo sguardo è qualcosa che ci riguarda. Non è necessario ricorrere ad una divinizzazione degli astri o ad una metafisica di qualche tipo; questo sguardo che ci guarda e che ci tocca non è altro che il nostro sguardo che si rivolge ad esso (i suoi Skyspaces non sono altro che oculi architettonici19).

Turrell scoperchia una stanza, obbligandoci a indietreggiare il capo mentre i nostri occhi fissano una distanza non colmabile. La contraddizione di fissare qualcosa che non riusciamo a raggiungere, nemmeno con la vista, lascia intatto il vuoto che separa il punto in cui la nostra vista arriva e l’effettiva realtà del cielo. In quello spazio, vuoto, avviene un cambio direzionale visivo, dove il nostro sguardo, oramai distaccato dalla nostra persona, inizia a ritornare a noi. Sentiamo effettivamente di essere guardati, sentiamo un’osservazione che spesso riconosciamo di natura divina, ma che fondamentalmente è nostra.

Siamo noi che ci guardiamo fuori–di–noi e non ci riconosciamo. Ma il nostro sguardo è implacabile: infatti ci vediamo minuscoli esseri spaesati, rinchiusi in una trappola per topi, anonima come il bianco che ci schiaccia in quel luogo. La fuga che Turrell ha aperto si dimostra essere soltanto un’altra modalità di farci percepire la nostra volgarità di esseri timorosi dello sguardo celeste. Sollecitare la direzionalità del nostro sguardo verso l’immensità di una inconoscibile grandezza ripropone le domande fondamentali dell’esistenza, mentre il vuoto racchiuso in noi si appesantisce sempre di più.

Con il lavoro del torinese Sandro de Alexandris noi ci situiamo in una ben differente temperatura artistico–riflessiva. Il vuoto rappresentato (ma sarebbe più corretto dire “suggerito”) dalle sue tele, è un vuoto diverso dalle visioni fin qui analizzate. È un vuoto di matrice orientale, riflessivo, visto non come un’assenza di presenza, ma come una presenza dell’assente, una cavità ricolma di nulla. Nelle sue serie intitolate Stanza, Luogo evocato, Fermagli dell’ombra, Dell’Aurora, siamo costantemente posizionati in luoghi liminari20, di passaggio, scevri da definizioni date una volte per tutte. Varcare quella soglia non è semplice.

Sto sulla soglia d’una porta, pronto ad entrare nella stanza. È una faccenda complicata. Per prima cosa devo vincere una pressione atmosferica che preme con la forza di 1,33 kg su ogni centimetro quadrato del mio corpo. Debbo assicurarmi poi di poggiare bene il piede su una tavola che viaggia a 30 kilometri al secondo intorno al Sole: una frazione di secondo di anticipo o di ritardo e la tavola è lontana molti kilometri! Devo far questo mentre pendo da un pianeta rotondo, la testa sporta nello spazio, e con un vento di etere che soffia a chi sa quanti kilometri al secondo attraverso ogni interstizio del mio corpo. La tavola non ha solidità di sostanza. Camminarci sopra è come camminare su uno sciame di mosche. Non vi passerò attraverso? No; se faccio la prova, una delle mosche mi colpisce e mi dà una spinta verso l’alto; cado ancora, e di nuovo un’altra mosca mi manda su, e così via. Posso sperare che il risultato sarà che resterò quasi fermo: ma se sfortunatamente cadessi attraverso il pavimento o fossi spinto troppo violentemente fino al soffitto, l’avvenimento non sarebbe una violazione delle leggi della Natura, ma una rara coincidenza […] Effettivamente è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per uno scienziato passare attraverso una porta!21

Non sappiamo esattamente dove ci troviamo, non vi sono appigli fenomenici denotanti che potrebbero svelare i nostri dubbi topologici. Tutto è stemperato (e le eleganti tinte pastello aiutano ancora di più questo movimento). Possiamo quindi avviare un processo immaginativo, volto alla creazioni di mondi, di visioni, di storie. Come la protagonista de La finestra della biblioteca22, noi siamo ipnotizzati dalla massa visiva che abbiamo dinanzi, che non ci permette un’agnizione immediata di forme a noi note. Una lettura più approfondita rivela, all’interno delle rughe pittoriche, cunicoli che vanno a formare una mappa visibile leggibile, nonostante questa sia molto flebile. Iniziamo quindi a vedere qualcosa, ma questo afflato vitalistico è sia conscio che inconscio. Nel testo della Oliphant, la mania visiva della protagonista vedrà, infine, un palesarsi oggettivo percepito anche da altre persone. Davanti ad un dipinto di de Alexandris anche noi siamo in attesa di quel “grande evento”, di quel momento dell’affiorare di un vero e proprio luogo, ma sempre imprigionato in quella massa informe. Questo guardare ossessivo si volge quindi in un vedere illusorio: mondi e stanze iniziano a vivere sotto i nostri occhi, loro creatori.

Vediamo ciò che “vediamo”: ma questa illusione non si oppone alla realtà, bensì “ne costituisce un’altra più sottile che avvolge la prima del segno della sua scomparsa”23. Questa scorza visiva si modula sulla realtà e, allo stesso tempo, la modifica mentre si costituisce. Misticizzare il reale non vuol dire tradirlo o elevarlo in una sfera non sua; vuol dire intensificare l’esperienza diretta con esso, coglierne il senso più profondo, percepire il nucleo recondito che rimbalza sul velo esterno che è la “visione”.

È difficile il dialogo con la parete: c’è un senso di vuoto, talora emerge una vocazione quasi intrinseca al nulla24

Di fronte a questo vuoto ci rendiamo conto che siamo in presenza di un vuoto come “possibilità di esistenza”, un vuoto di matrice taoista che attende di essere riempito. Il vuoto che sembrava essere sterile, inizia invece a popolarsi, proprio per quella sua eminente peculiarità di non essere mai privato della possibilità di ciò che lo rende possibile. La vita.

***

1 L. B. Alberti, De pictura, Laterza, Roma-Bari, 1975, p. 15.

2 “L’irrealtà è una ‘parvenza’ effettiva” (E. Fink, De la phénoménologie, Minuit, Paris, 1974, p. 91).

3 “L’irrealtà di un mondo di immagini è soltanto finché essa è ricompresa all’interno della realtà complessiva dell’immagine, che è l’unità mediatrice […] del mondo dell’immagine e del supporto” (Ivi, p. 90).

4 Cfr. F. Ferrari, Sub specie aeternitatis. Arte ed etica, Diabasis, Reggio Emilia, 2008, pp. 16-17.

5 “«Fenestrité» (Fensterhaftigkeit) d’une image” (E. Fink, cit., p. 92).

6 Cfr. E. Panofsky, La prospettiva come forma simbolica, Abscondita, Milano, 2007, pp. 11, 55-56.

7 S. Pegoraro, Nel solitario cerchio. L’infinito e la pittura di C. D. Friedrich, Pendragon, Bologna, 1994, pp. 82-84.

8 Questo “vedere” riecheggia nella parole di Friedrich e in quelle di Wols. “Chiudi il tuo occhio fisico così da vedere l’immagine principalmente con l’occhio dello spirito. Poi porta alla luce quanto hai visto nell’oscurità, affinché si rifletta sugli altri, dall’esterno verso l’interno” in C. D. Friedrich, Scritti sull’arte, SE, Milano, 1989, p. 2.

9 H. Matisse, Scritti e pensieri sull’arte, Abscondita, Milano, 2003, p. 93, nota 54.

10 P. Virilio, Lo spazio critico, Dedalo, Bari, 1998, p. 80.

11 G. Didi-Huberman, Il gioco delle evidenze. La dialettica dello sguardo nell’arte contemporanea, Fazi, Roma, 2008, p. 167.

12 Il procedimento della cornice dipinta era già presente in Seurat, Balla, Severini e Kandinsky. Cfr. J. Nigro Covre, Una fenêtre di Delaunay in una “finta” cornice, in Studi Medievali e Moderni. Arte Letteratura Storia, 1/1997, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1997, pp. 178-179.

13 R. Delaunay, Scritti sull’arte, Amadeus, Treviso, 1986, p. 44.

14 “Sappiate che non mi sento imbarazzato a danzare in cerchio. Amo molto danzare nella luce” da una lettera a Macke (1912), Ivi, p. 67.

15 P. Virilio, cit., p. 84.

16 C. Knight e G. Panza (a cura di), L’arte degli anni ’50, ’60, ’70. Collezione Panza, Jaca Book, Milano, 1999, pp. 49-50.

17 P. Virilio, cit., pp. 80-81, 100. Questa finestra catodica viene utilizzata come “finestra sulla realtà”, autorevole ed indiscutibile lettura del reale. Considerando attendibile ciò che passa sullo schermo di questa finestra, si dona alla televisione un’autorità che non ha modo di esser discussa, anche in forza della propria unidirezionalità.

18 “Turrell sa bene che essere sulla Terra significa essere sotto lo sguardo del cielo” (G Didi-Huberman, L’homme qui marchait dans la couleur, Minuit, Paris, 2001, p. 65). È necessario ricordare che la locuzione “être sur terre” in francese vuol dire, ben inteso, “essere sulla Terra”, ma anche, più in generale “esistere”, “vivere”.

19 Ivi, p. 68.

20 “La soglia è la condizione della pittura” (A. Madesani, Indocile pittura, p. 25 in Sandro De Alexandris, Nicolodi, Rovereto, 2007).

21 A. Eddington, La natura del mondo fisico, Laterza, Roma-Bari, 1987, p. 282. Cfr. sul brano anche W. Benjamin, Lettera a Gerhard Scholem, in Id., Lettere 1913-1940, Einaudi, Torino, 1978, pp. 345-346.

22 M. Oliphant, La finestra della biblioteca, Marsilio, Venezia, 1996.

23 J. Baudrillard, Patafisica e arte del vedere, Giunti, Firenze, 2006, p. 89.

24 R. Pasini, La forma interminabile della pittura, p. 12 in Sandro De Alexandris. Catalogo della mostra, De Ferrari, Genova, 1997.

Lascia un commento