Marcel Duchamp incarna, probabilmente più di tanti altri nomi illustri, il simbolo di una delle più grandi rivoluzioni in seno alla storia dell’arte e a tutto ciò che l’arte rappresentava per l’uomo dell’epoca. Quando nel 1917 l’artista francese presentò l’orinatoio, culminò un lungo percorso che fece tramontare definitivamente il concetto di arte comunemente intesa, di pittura modellata dal disegno simmetrico, dell’idea di un’arte “retinica e visiva” citando le parole dello stesso Duchamp: l’arte è diventata ormai espressione di un’idea, uno strumento al servizio della mente dell’uomo. Duchamp arriva a questa maturità dopo aver attraversato esperienze artistiche molto diverse tra loro, dal cubismo all’impressionismo, dal fauvismo al futurismo arrivando fino alla body art, alla fotografia e alle installazioni. Il tutto ruotando quasi sempre intorno allo stesso concetto, figlio della filosofia DADA, quello del movimento, di contenuti destinati ad autoevolversi continuamente nel tempo. Accanto a tutto questo, l’inevitabile ricorso alla provocazione, nel tentativo di suscitare nell’osservatore una reazione attraverso l’esposizione di oggetti lontanissimi dal sentire comune di arte e riconsegnare a quest’ultima un ruolo attivo e vivo. Sono gli anni, i primi del Novecento, in cui anche l’arte subisce l’influenza del mercato, l’opera d’arte acquista un valore commerciale che diventa pian piano il principale criterio di giudizio: diviene quindi un “prodotto”. Di fronte a questa trasformazione il gran merito di Duchamp è quello di aver lottato per salvare l’anima dell’arte, esponendo oggetti privi evidentemente di valore proprio per sottolineare l’estraneità del genio artistico al denaro: l’arte non può essere accomunata ad un qualsiasi prodotto industriale.

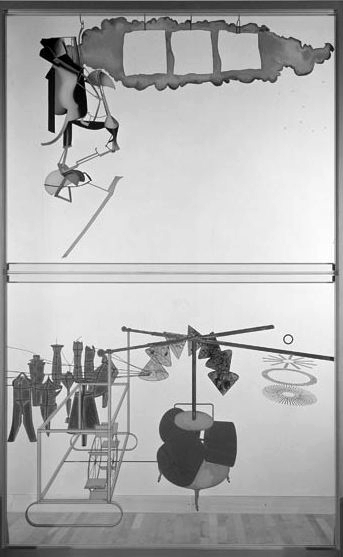

La prima opera di Duchamp che merita di essere ricordata è indubbiamente il Grande Vetro. Un’opera che accompagna l’artista per lunghi anni (1915-1923) e che nel suo prendere forma sintetizza molte delle intuizioni del suo genio e che ancora oggi resta di difficile interpretazione. Sebbene si possa ritenere il Grande Vetro distante dall’arte figurativa, è opportuno sottolineare come Duchamp non sia mai stato attratto in maniera significativa all’astrattismo. Attraverso il linguaggio della pittura meccanica l’artista sviluppa un linguaggio letterario visivo che si avvale di elementi presi dal disegno meccanico, tuttavia non possedenti il requisito dell’animazione. Forse è per questo che La sposa messa a nudo dai suoi scapoli, opera che non è stata mai completata, e nota appunto come il Grande vetro, è stata realizzata in così tanto tempo. Si tratta di un insieme di materiali eterogenei che non porta alla realizzazione di un’ opera unitaria che voglia deliberatamente coinvolgere l’osservatore nel suo aspetto emotivo.

Dietro l’apparente gratuità della realizzazione si cela un complesso sistema di simbologie; qualcuno l’ha definita “macchina autopoietica” la quale, esclusivamente in relazione alla propria autoreferenzialità e sistemi concettuali interni, mantiene una sorta di “autocomportamento”. Maria “portata nella nuvola” è la Vergine Assunta e, in effetti, come nelle tradizionali iconografie dell’Assunzione, il Grande Vetro è diviso in due parti, terrestre e celeste; nella prima vediamo una nuvola con tre quadrati, nella seconda un parallelepipedo in prospettiva, simboleggiante un feretro vuoto; i “trebbiatori celesti”, invece, richiamano la definizione duschampiana dell’opera come “macchina agricola” e come “macchina a vapore” con “base in muratura” (ovvero il fondamento massonico-ermetico-filosofale che la spiega).

Nel linguaggio dell’alchimia la trebbiatura (“celeste”), l’assunzione della Vergine incoronata dalla Trinità e il denudamento della sposa sono tutte metafore, codificate nei trattati (come nell’immagine tratta dal Rosarium Philosophorum), che significano la purificazione della materia e la sua trasformazione in “pietra filosofale”. La “macinatrice di cioccolato”, come l’artista chiama il congegno con tre rulli (la macina della Malinconia di Durer) che serve a triturare la materia “al nero” (indicata come cioccolato). I sette “setacci” o “crivelli” che la sovrastano corrispondono alle sette chiavi delle operazioni e sono strumenti di progressiva raffinazione. Il “mulino ad acqua” incorporato nel carro-sarcofago e con sopra le “forbici” a croce (secondo i termini di Duchamp) alludono al progressivo dissolvimento della materia la quale, una volta “dissolta”, sale al cielo come vapore. Nel cielo la nuvola con tre finestre (allusive alla Trinità) ricondenseranno la materia per farla tornare sulla terra in forma di gocce fertilizzanti (rugiada filosofica) e dare nuovo avvio al processo alchemico.

L’opera in sé è una continua polarizzazione di principi positivi e negativi e la sua essenza risiede proprio in questa sua ineffabilità, in questa mancanza; il Vetro, ovvero l’assenza dell’elemento che pone una distanza fra l’opera e l’osservatore, inoltre, contribuisce ad aumentare questa partecipazione passiva al processo, questa sorta di ermeneutica infinita che non finirà mai di colpire.

Duchamp utilizzò la lastra di vetro poiché ben si conciliava con ciò che era sua intenzione esprimere, un’opera dinamica ed antidinamica al tempo stesso, dal significato mutante. Inoltre il vetro è supporto capace di riflettere, siamo dunque di fronte ad un invito rivolto all’osservatore a riflettere a sua volta. In un esplicito richiamo alle teorie neoclassiche, chi osserva, aggrappandosi alla ragione, non si deve emozionare ma congelare nella staticità. Il vetro è stato concepito per non aderire alla parete ma per essere ambientato in uno spazio. I materiali sono fogli di piombo, di argento e la tecnica olio su vetro, misura cm 276×176. Due le lastre di vetro che racchiudono lamine di metallo dipinto, la polvere, e i fili di piombo. Il Grande Vetro è stata definita una delle opere più ermetiche e complesse del ‘900. Sarà lo stesso Duchamp a dare indicazioni precise a riguardo nelle sue raccolte di appunti in cui “spiegherà” che ‘non è un quadro ma un ammasso di idee, una macchina agricola, o mondo in giallo o ritardo in vetro’.

Duchamp realizzò nel 1913 un’altra opera fondamentale nel suo percorso artistico, una ruota di bicicletta, una comunissima ruo ta piantata su di uno sgabello. Due oggetti di uso quotidiano, utili se presi singolarmente ma completamente inutilizzabili insieme, ancora a sottolineare un principio molto caro all’artista, quello dell’anti-funzionalità dell’arte. Lo stesso termine ready made deve la sua nascita a questa opera del 1913. Come giunse ad un simile oggetto è ancora difficile da spiegare, di fatto quello ci è pervenuto è una ruota, nata per generare il movimento, unita ad un oggetto inventato al contrario per favorire la stasi. L’oggetto così concepito dall’artista viene inserito in un contesto dove convenzionalmente l’uomo è indotto a considerare tutto come “arte”. Ideare l’oggetto e contestualizzarlo affinché esso possa essere considerato arte: così Duchamp completa il suo percorso artistico, unendo due attività che non possono vivere separatamente, soprattutto in un’epoca in cui i musei acquistano un’aura di sacralità.

ta piantata su di uno sgabello. Due oggetti di uso quotidiano, utili se presi singolarmente ma completamente inutilizzabili insieme, ancora a sottolineare un principio molto caro all’artista, quello dell’anti-funzionalità dell’arte. Lo stesso termine ready made deve la sua nascita a questa opera del 1913. Come giunse ad un simile oggetto è ancora difficile da spiegare, di fatto quello ci è pervenuto è una ruota, nata per generare il movimento, unita ad un oggetto inventato al contrario per favorire la stasi. L’oggetto così concepito dall’artista viene inserito in un contesto dove convenzionalmente l’uomo è indotto a considerare tutto come “arte”. Ideare l’oggetto e contestualizzarlo affinché esso possa essere considerato arte: così Duchamp completa il suo percorso artistico, unendo due attività che non possono vivere separatamente, soprattutto in un’epoca in cui i musei acquistano un’aura di sacralità.

Nel 1917, come accennato in precedenza, Duchamp presenta il suo celebre orinatoio con il titolo di Fontana. Siamo negli Stati Uniti e Duchamp collabora all’interno del gruppo direttivo della Società per gli artisti indipendenti, una struttura simile al Salon des independants di Parigi. Duchamp decise di partecipare alla mostra organizzata dall’associazione proponendosi con un orinatoio rovesciato, firmandolo R. Mutt. L’opera venne rifiutata ma Duchamp la espose ugualmente scatenando accese polemiche. L’artista difese strenuamente l’opera presentata da tale Mutt affermando che non avesse alcuna rilevanza il fatto che questi avesse o meno realizzato l’oggetto con le sue mani, ma che fosse importante che l’avesse scelto e successivamente riproposto come qualcosa di nuovo e di completamente scisso dalle sue iniziali prerogative di utilizzo. Sosteneva che l’autore dell’operaavesse totalmente reinventato l’oggetto semplicemente capovolgendolo ed apponendovi un titolo: “Fontana”, appunto. Attraverso tali affermazioni si deduce che Duchamp mirasse a svincolare l’opera d’arte dal suo atavico legame con l’azione del “fare” per sposarla con il concetto dello “scegliere”, di fatto spingendo a considerare l’arte come puro elaborato intellettuale. Una delle affermazioni Dada che sono state maggiormente oggetto di discussione è che chiunque può essere un artista, che in un certo senso implica che qualsiasi cosa possa essere considerata arte: ecco che Dada diventa il vessillo dell’anticonformismo.

Esiste tra l’altro un aneddoto molto curioso: il pezzo originale della “Fontana” di Duchamp è andato disperso. Si racconta che alla fine della mostra del 1917, alcuni ignari operatori, incaricati di smantellare la mostra stessa, buttarono via l’opera di Mutt, scambiandola per un vero orinatoio. Tale episodio, seppur fantasioso, confermerebbe così ciò che Duchamp voleva dimostrare: l’oggetto privato del suo contesto e nuovamente capovolto poteva di nuovo assumere la sua funzione originaria.

Siamo al 1919. Questa volta è l’icona stessa dell’arte ad essere profanata. Si tratta del dipinto più noto al mondo, dell’opera più osannata, più discussa ed osservata già al tempo di Duchamp. Si tratta della Gioconda di Leonardo da Vinci. L.H.O.O.Q. (il suono di tali lettere se lette in sequenza in lingua francese restituisce la frase Lei ha caldo al culo) è l’irriverente titolo dato da Duchamp ad una immagine della Gioconda dotata di baffi. Aldilà dell’evidente invito ad una rilettura dell’opera, svincolata dall’imposizione culturale che la vuole sola ed incontrastata icona dell’arte rinascimentale, si possono ritrovare in L.H.O.O.Q. altri contenuti che rimandano ad alcune riflessioni di Duchamp. L’autore vede infatti la Gioconda come un essere androgino, l’unione di componenti maschili e femminili. Questo approccio interpretativo ricollega l’opera alla precedente “Fontana”, firmata R. Mutt. Mutt infatti è il nome della divinità egizia madre di tutti gli esseri umani, colei che genera autonomamente in virtù dei suoi attributi sia maschili che femminili.

L’opera di Duchamp ha inciso profondamente nella storia dell’arte, aprendo la strada ai principali movimenti artistici della seconda metà del Novecento fino a giungere ai nostri giorni. In particolare l’arte concettuale, nata alla metà degli anni sessanta, inizierà la propria riflessione a partire dai ready made di Duchamp. Joseph Kosuth, padre fondatore del movimento, nel suo testo più importante L’arte dopo la filosofia, apparso per la prima volta sulla rivista Studio International a Londra, nel 1969, affronta ampiamente l’analisi dei ready made di Marcel Duchamp, in particolare:

‘Il problema della funzione dell’arte venne sollevato per la prima volta da Marcel Duchamp. Possiamo infatti attribuire a Marcel Duchamp il merito di aver dato all’arte la sua identità. (Si può certamente rilevare una tendenza verso questa autoidentificazione dell’arte che inizia con Manet e Cézanne, fino al Cubismo, ma le loro opere sono timide e ambigue in confronto con quelle di Duchamp). In altre parole: “il linguaggio” dell’arte restava lo stesso, mentre esprimeva cose nuove. L’evento che rese concepibile la possibilità di “parlare un’altra lingua” e tuttavia fare un’arte che avesse un senso fu il primo semplice Ready-made di Duchamp. Con il Ready-made l’arte spostava il proprio obiettivo dalla forma del linguaggio a quanto veniva detto. Il Ready-made mutò la natura dell’arte da una questione morfologica a una questione di funzione. Questo mutamento – dall’“apparenza” alla “concezione” – segnò l’inizio dell’arte moderna e l’inizio dell’arte concettuale. Tutta l’arte (dopo Duchamp) è concettuale (in natura) perché l’arte esiste solo concettualmente.’

Benché si tratti di un giudizio (estremamente lusinghiero) non del tutto accettato da molti intellettuali e artisti vicini al movimento dell’arte concettuale, non sembra possibile, tuttavia, ignorare il fatto che gli artisti concettuali si trovarono a lavorare in una dimensione molto vicina a quella di certe avanguardie storiche e anche, naturalmente, a Marcel Duchamp. Anzi, in molti casi, dovettero confrontarsi e approfondire le varie questioni filosofiche messe in gioco proprio dal ready made, ed è proprio in questo contesto che mostrarono un’evidente continuità teorica. Trascurando questa continuità, questo “campo comune”, il pericolo è di vedere sempre più il mondo dell’arte contemporanea, così ricco di nuovi materiali e nuove idee, sgretolarsi in innumerevoli episodi inconciliabili fra loro, con il rischio di perdersi in una foresta di movimenti artistici difficilmente classificabili. [VF]

Lascia un commento